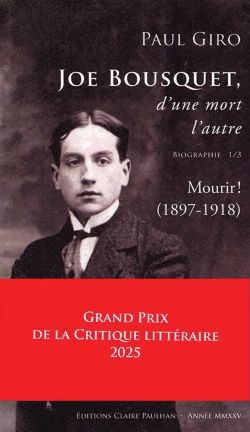

Il passa la plus grande partie de sa vie dans un lit. Poète, romancier, conteur, épistolier, surréaliste avant l’heure, Joe Bousquet (1897-1950) ne s’est jamais fait oublier, car aimé d’un public de connaisseurs. Il fait aujourd’hui l’objet d’une ambitieuse biographie de Paul Giro dont le premier tome vient de paraitre sous ce titre, Mourir ! (1897-1918).

« Nul n’entre dans ma chambre sans qu’un rayon de ma vie intérieure ne s’avance au-devant de lui » : Joe Bousquet n’est pas mort. Il s’est affranchi de toute mort en faisant de son corps un lieu de pèlerinage, de sa chambre une incarnation de son esprit. Après qu’« un éclat de schrapnel » l’eut frappé, en pleine guerre, un 27 mai 1918, le privant de l’usage de ses jambes pour le restant de ses jours, il vécut trente-deux ans cloîtré dans sa demeure de Carcassonne, condamné à l’immobilité, établissant ses amitiés et ses amours de façon épistolaire. Pour remplacer le corps à corps, il inventa des dialogues d’âme à âme, dans sa chambre aux volets clos, aux lumières tamisées, soulagé par l’opium et galvanisé par les visites. Max Ernst, Louis Aragon, Paul Éluard, Paul Valéry, Jean Paulhan, André Gide, Simone Weil ou encore, ces jeunes femmes séduites dont il tombait amoureux et à qui il donnait des surnoms de poète, l'écriture le sauveront de lui-même.

Qui était Joe Bousquet avant la blessure fatale dont on fit le centre et la matrice de tout le processus créatif dans lequel il allait s’engager ? Quel est ce « mal d’enfance », ce « mal natal », comme en attestent plusieurs fragments de ses journaux, ce traumatisme subi dont il souffrit, sur lequel d’emblée, Paul Giro revient, et qui l’empêcha de se sentir « comme étant tout à fait au monde »1 ? Dès les premiers chapitres, saisissants dans leur tentative sublime de cerner l’être au plus intime de sa chair, Paul Giro revient sur la naissance. Il évoque la grossesse de la mère, Jeanne Bousquet, l’accouchement difficile – le bébé sorti ficelé, « assez complètement étranglé », de telle sorte qu’on le crut mort-né et qu’il ne dut sa survie qu’à l’obstination d’une sage-femme, « on dirait que je ne suis jamais sorti du sein maternel ». Peu après, la mort subite de la nourrice en train de l’allaiter, qui laissa le bébé « pétrifié » comme mort, fut un second traumatisme. Il y eut ensuite cette grave maladie de la petite enfance dont il faillit mourir, une typhoïde – « Encore tout enfant » […], on m’a cru perdu ». Il lui faudra remonter au « mal natal », pour expliquer la mélancolie qui l’habitera à jamais par la suite, la rattacher à cet événement traumatique de la naissance qu’il se remémorait comme une meurtrissure. Adulte, il écrira dans ses carnets, expliquera ne s’être jamais libéré de son enfance.

Durant les trente-deux ans de sa vie d’écrivain, Joe Bousquet n’a cessé de s’interroger sur lui-même, sur le sens de sa naissance, sur celui qu’il devait donner à sa blessure qui le rendit définitivement infirme, sur les pouvoirs de l’écriture – l’acte même qui lui redonnera, dans le même mouvement, la parole et la vie.

Enfant, Joe Bousquet, rappelle Paul Giro, conserve une santé précaire ; en 1902, le père soucieux de séjours périodiques pour rétablir la santé de son fils acquiert « une propriété à la campagne pour y faire vivre l’été [ses enfants]. » Lorsqu’il évoque les souvenirs de ce parc de Marseillens, de cette maison, la puissance d’évocation des odeurs, leur prégnance est telle que le lecteur se laisse happer. Cette enfance est restée « comme rivée en lui », bloc de vie indissociable, dont le souvenir l’habite comme une réalité contemporaine. « Dès que je ferme les yeux, écrivait-il peu avant de mourir, je me sens le même enfant qu’autrefois. Tout à l’heure, je pleurais presque : un souvenir trop lumineux, trop présent, absorbait mes yeux dans un regard intérieur […] 2 ».

Adolescent, il fut celui qui rêva l’amour érotique, hanté de tentations physiques – sadique par endroits – habité de cette « grande tension érotique psychique » des mélancoliques : voir, en tout objet féminin, la figure de l’amour pour finir par le punir de n’en être qu’un pâle reflet – inaugurant ainsi le destin tragique qui l’attendait et cette rage sourde derrière laquelle se cachait au fond, sans jamais pouvoir jaillir « une incommensurable douleur ». Il se souviendra et il le racontera : lorsqu’il fut atteint par cette « balle allemande », « ni lui, ni personne n’avait entendu le moindre cri sortir de sa poitrine. » 3

« Cheveux châtains ; yeux gris ; front découvert ; nez rectiligne ; visage ovale, taille : 1m 69 : on est presque surpris – et même un peu ému –, l’« état signalétique et des services » de Joseph Jean Théophile Bousquet rappelle cette évidence que, jeune homme encore bien debout sur ses jambes, Joe Bousquet, le poète qu’on ne se représente jamais qu’allongé dans son lit, avait comme de bien entendu une certaine taille… Sur laquelle, soit dit en passant, il lui arrivait, une fois couché pour toujours, de tricher un peu – en faisant le compte rond », écrit Paul Giro, dans ce chapitre qu’il intitule « Une rage de raté ». Et de raconter cette anecdote émouvante : « Vous êtes très grand, avait écrit Joe Bousquet un jour à Jean Paulhan. Je n’ai, je n’avais que 1m,70. » 4

En 1916, il devance l’appel. Ayant fait ses classes à Aurillac dans l’infanterie, Joe Bousquet obtient d’être affecté dans une unité spéciale. Il est lieutenant et amoureux. Elle se prénomme Marthe et vit à Béziers. Elle lui inspire des pages de correspondance somptueuse. Comme André Breton, il croit à l’amour fou, à la puissance psychique, à la parole fusionnelle. Mais l’amour est heureux dans le songe et la rêverie, une façon de saisir la vérité. Il écourtera sa permission, fera des promesses qui lui font peur, repartira au Front. « Quand dans les tous premiers jours de 1918, Joe rejoignit les champs de bataille, Marthe l’avait accompagné jusqu’à son train. « Comme [il la] quittait sur le quai de la gare de Béziers », sans doute, ne lui montra-t-il rien d’une sorte de noire urgence qui s’était emparée de lui, ni du sentiment, l’envahissant en même temps, qu’un rêve, en ces instants, était en train de s’achever. » 5 Il y a chez le poète, en même temps que la conscience aiguë, douloureuse, de la dissipation de ce rêve, ce désir âpre, secret de provoquer le malheur et comme de le hâter.

L’auteur, dans l’ultime chapitre de ce premier tome, évoque cette lettre de Joe Bousquet à son ami Carlo Suarès, écrite le 3 mai 1936, dix-huit ans après cette date fatale du 27 mai 1918 où à 21 ans, il conduisait sa compagnie d’infanterie dans l’Aisne pour une attaque vouée au drame. « Il faisait très chaud dans le bois de chênes verts que nous avions traversé pour prendre position. J’aurais voulu m’arrêter… » « debout (…) le visage à la hauteur d’un nid de merle, dans le matin de France, j’étais un soldat habillé de bleu […], un beau garçon décoiffé descendant d’une voiture », « l’angoisse de mon cœur me faisait aimer davantage le murmure léger des feuilles étendues dans leur odeur de soleil.» 6

Bouleversante déclaration où Joe Bousquet confiait à son ami, « l’histoire de sa mort », « en quinze pages », sans émotivité mais comme engagé dans une fuite vers la mort, où la vision violente du paysage dans sa beauté pure prend toute son intensité de dernier matin du monde.

.............................

1. Paul Giro, Joe Bousquet, d’une mort l’autre, Biographie 1/3, Mourir ! (1897-1918), « Un mal natal », p. 24, Éditions Claire Paulhan, 2025

2. Op. cité, « Un petit salaud, p. 105

3. Op. cité, « Une rage de raté », p 221

4. Op. cité, « Une rage de raté », p 221 / 16 nov. 1938

5. Op. cité, « Une permission de détente », p. 380

6. Op. cité, « Un baiser de sang », p.408