Née à Angers, d’origine italienne par ses grands-parents, Laura Poggioli tombe en amour de la langue russe au lycée. Elle poursuit son apprentissage à l’université en parallèle à ses études à Sciences-Po. Comme une évidence, son premier livre s’inscrit sur ce territoire-là. À son chevet, les recueils de Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeïva, les deux grandes poétesses russes qu’elle aime autant pour leurs vers que pour leurs vies. Comme Marina Tsvetaeïva, elle fait reposer la sienne sur trois piliers : l’amour, la création, la famille. Âgée de 37 ans, elle est mère de trois enfants et vit à Boulogne- Billancourt. Emmanuel Carrère est l’un de ses maîtres en écriture, avec, tout particulièrement, Un roman russe et Limonov.

https://www.fondationlaposte.org/projet/laura-poggioli-remporte-le-prix-envoye-par-la-poste-2022

Le jury de la 8e édition du prix « Envoyé par La Poste » a choisi de couronner votre premier roman. Comment avez-vous réagi en apprenant que vous aviez remporté cette distinction littéraire ? Et aviez-vous envoyé votre manuscrit à plusieurs maisons d’édition avant de signer avec l’Iconoclaste ?

Laura Poggioli J’étais déjà très heureuse d’apprendre que mon roman était en lice pour le prix « Envoyé par La Poste » et aussi pour le prix Stanislas. Je suis émue qu’il ait été remarqué, sélectionné. Et bien sûr, être lauréate du prix « Envoyé par La Poste » a été une grande joie.

J’ai envoyé mon manuscrit par courrier postal à trois ou quatre maisons d’édition, pas plus. J’avais repéré les éditions L’Iconoclaste et je souhaitais vraiment être publiée par cette maison dont j’aime beaucoup le catalogue.

Ce livre édité est-il la première tentative d’écriture ?

L.P. J’ai toujours écrit, depuis toute petite, des poèmes, des textes courts. Comme je suis la première de ma famille à avoir fait de longues études et les grandes écoles, je me devais de réussir ma carrière. Alors j’ai commencé par travailler dans un cabinet d’audit financier, ce qui ne m’a pas beaucoup plu. Mais j’ai conservé le désir d’écrire et tenté de trouver le temps pour que ce désir prenne vie. J’ai passé le CAPES de Lettres modernes après la naissance de ma fille aînée (j’ai trois enfants) et j’ai enseigné le français pendant quatre ans. Mes journées étaient toujours trop chargées. Finalement, j’ai décidé de me mettre à l’écriture sérieusement et depuis presque cinq ans, j’ai trouvé mon rythme de travail : j’exerce comme free-lance. Je forme, notamment, des porteurs de projets en communication. J’ai écrit un premier roman qui a été remarqué par un comité de lecture et qui a failli être publié. Je ne pense pas aujourd’hui retravailler ce texte car il me paraît daté. Récemment, j’ai commencé à écrire un autre livre.

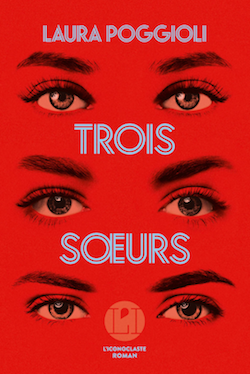

Comment est venue l’idée de ce roman, Trois sœurs, dont le contexte est un fait divers qui s’est passé en 2018 à Moscou ? Vous avez découvert l’histoire des sœurs Khatchatourian – Krestina, Angelina et Maria –, en Russie où vous retournez régulièrement après y avoir vécu plus jeune…

L.P. Comme beaucoup de femmes de ma génération, le mouvement #MeToo a été important. Dans nos relations avec les hommes, on a pu s’exprimer et s’avouer que des choses, qui nous ont paru plus ou moins acceptables, ne l’étaient peut-être pas du tout. J’avais envie d’évoquer le sujet avec mes amies russes. Depuis longtemps aussi, l’idée d’écrire un roman qui se passe en Russie et qui parle des femmes m’habitait. De surcroît, en 2018, j’avais créé un petit webzine, avec deux amies, qui d’ailleurs marchait plutôt bien. On faisait des portraits de femmes créatrices, écrivaines. C’était donc dans un esprit un peu féministe.

Au début, quand j’ai décidé de parler de ce fait divers, je me suis demandé si j’avais envie de raconter ça de la Russie. Plus je creusais, plus je réalisais que j’avais moi-même vécu quelque chose de violent mais que je l’avais juste envisagé à mon petit niveau et pas dans une perspective sociétale. Même si mon expérience n’a rien à voir avec ce que les trois sœurs Khatchatourian ont subi, leur histoire me touchait, à cause de ma relation à ce pays : il est beau, je l’aime, mais il y a aussi tellement d’âpreté, de violence… Tout se mêlait, et il m’a paru évident que je devais raconter cette histoire, même si elle allait m’obliger à écrire des choses que je n’avais pas envie de dire sur ce pays. De toute façon, je n’avais pas l’intention de faire un brûlot de la Russie. Je voulais apporter de la nuance à mon propos, tout en racontant les violences domestiques qui sont très problématiques et qui disent beaucoup sur la relation homme / femme et plus généralement sur la société russe. Pendant l’écriture de mon roman et jusqu’à la fin, nous n’étions pas du tout dans le contexte actuel.

Vous dites avoir parcouru les récits de sévices mis en ligne par les avocats des trois sœurs… Est-ce que vos recherches ont été éprouvantes ? Est-ce que certains passages ont été plus difficiles à écrire que d’autres ?

L.P. Les recherches ont été éprouvantes en effet. J’ai découvert cette histoire la dernière fois que je suis allée en Russie, en 2019. C’était un peu plus d’un an après #MeToo et lorsque je me suis mise à parler de ce mouvement et que j’ai prononcé « hashtag me too », mes amies russes ne comprenaient pas au début de quoi il s’agissait. Puis elles m’ont dit que la mobilisation contre le harcèlement sexuel était difficile dans leur pays. Elles m’ont signalé qu’il y avait quand même quelques influenceuses, activistes, féministes qui s’exprimaient, et que je pouvais me renseigner par ce biais. C’est ainsi que j’ai découvert le contexte et l’histoire des trois sœurs Khatchatourian. J’avais entendu parler d’une loi sur la dépénalisation des violences domestiques en 2017, mais je ne m’étais pas trop attardée sur le sujet à ce moment-là.

Je suis donc rentrée en France avec cette histoire en tête et je n’ai pas réussi à m’en détacher. C’était éprouvant, certes, mais très vite j’ai contacté l’avocat des sœurs car, de prime abord, j’avais un projet de documentaire avec un réalisateur. L’avocat principal et ses confrères (il y en a quatre en tout) avaient donné leur accord car ils avaient envie qu’on parle de cette affaire. L’avocat principal m’a dit que les journalistes n’étaient pas autorisés à approcher les filles et qu’elles n’avaient pas le droit de se parler entre elles… Ce projet de film n’a pas vu le jour parce que la pandémie est arrivée un ou deux mois plus tard. J’ai continué à creuser, à me documenter. Sur le site Internet de l’avocat, il y a énormément d’informations détaillées. J’ai aussi visionné des heures de plateaux télévisés, d’émissions, de reportages, etc. Quand j’écrivais les chapitres de fiction, j’imaginais leur quotidien grâce à toutes les images qui montraient leur appartement et que j’ai pu glaner ici ou là. J’avais besoin de la fiction, sinon j’aurais eu l’impression de faire un travail purement journalistique. J’ai eu énormément de mal à écrire le chapitre dans lequel je décris une scène de viol car je me demandais si j’avais le droit de le faire, et je l’ai retravaillée avec mon éditrice Sylvie Gracia. Je pense que je l’ai racontée avec respect, mais non sans difficultés.

Avez-vous retravaillé d’autres passages avec l’éditrice ?

L.P. Oui, et c’était très positif. Sylvie (Gracia) a vraiment fait grandir le texte. Elle a dit des choses très justes, en alliant légèreté et sérieux. Avec Thomas aussi, qui est un jeune coordinateur éditorial à l’Iconoclaste, nous avons fait du bon travail. Nous avons surtout retouché les chapitres de récit, assez peu ceux de fiction.

D’où viennent vos accointances avec la Russie ? Pourquoi ce pays ?

L.P. C’est complètement par hasard. J’ai appris une troisième langue au lycée, le russe, et mon professeur était vraiment formidable. Elle nous emmenait en Russie, elle nous transmettait son amour du pays, de la littérature, de la poésie que j’aimais beaucoup. Et particulièrement Akhmatova, Tsvetaïeva, Maïakovski. Encore aujourd’hui, je reviens toujours à leurs poèmes, à leurs carnets aussi, que je lis dans le texte. J’allais très souvent me promener au musée Maïakovski quand j’habitais à Moscou. J’aime également d’autres textes, d’autres auteurs et notamment Tchekhov dont je cite en exergue un extrait des Trois Sœurs (1901) qui fait écho au titre de mon roman. Ce qui me touche chez les Russes c’est qu’ils expriment tout de leur vie intérieure ; leurs émotions se manifestent avec quantité de nuances. On peut dire beaucoup plus de choses qu’en langue française. Il faut d’ailleurs davantage de mots pour parler un russe courant qu’un français courant. Je suis partie vivre à Moscou après le lycée et même si ce n’était pas facile au début, j’y étais bien.

Mon professeur de russe a lu mon livre et m’a écrit un message très encourageant. Elle retrouvait dans mon récit la justesse des situations.

« Tuer son père, c’est aussi tuer une partie de son être. Je voulais comprendre ce qui avait déclenché le passage à l’acte des trois sœurs, ce moment où dans leurs têtes tout avait basculé », vous écrivez page 198. Vos recherches sur le sujet et l’acte même d’écrire vous ont amenée à questionner votre propre histoire familiale, amoureuse… C’est un sujet qui résonne en vous. Est-ce la fiction, notamment, qui vous a aidé à comprendre le passage à l’acte des sœurs Khatchatourian ?

L.P. Oui, écrire m’a aidée à comprendre. Dans la dernière scène du livre, mais c’est l’une de celles que j’ai écrites en premier, qui évoque ce moment d’une très grande violence, j’ai essayé de comprendre, sans juger, comment de victime on pouvait devenir bourreau. Il y avait une forme de préméditation quand même : pendant la journée qui a précédé le meurtre, elles se sont préparées… En écrivant, grâce à la fiction, j’ai pu plonger dans leur quotidien, imaginé le huis clos épouvantable avec ce père qui est une espèce d’ogre. Par rapport à mon histoire familiale, j’ai tiré des fils, non pas dans l’idée de comparer ce qui n’est pas comparable, mais d’éclairer, ce qui, à un moment de ma vie, avait pu me faire accepter une certaine forme de violence. Raconter l’histoire des sœurs m’a peut-être permis de mieux saisir le mécanisme de l’emprise et de la violence. Écrire mon histoire, raconter ce que j’ai pu entendre dans ma famille, ce qui s’y est joué, a sans doute été une forme de catharsis.

Comment avez-vous pensé la structure de votre livre ? La fiction façonne la vie de ces trois sœurs, leur quotidien, et le récit entremêle leur histoire, la tragédie et les traces de votre propre histoire…

L.P. La structure du livre a été assez évidente, elle s’est imposée à moi. J’ai composé le livre avant la rédaction. Au début, quand j’ai découvert cette histoire et projeté d’en faire un documentaire, je réfléchissais en même temps à l’écriture d’un roman. Avec la pandémie et le contexte du confinement, j’étais enfermée avec cette histoire et toute la documentation écrite et visuelle que je trouvais sur Internet. Pendant six mois, je n’ai rien fait d’autre que de lire, regarder et écouter. Ensuite, pendant quatre mois, j’ai pris beaucoup de notes et à ce moment-là, je savais exactement ce que je voulais faire. J’ai construit un plan. J’ai eu cette idée d’alternance des chapitres, entre fiction et récit, et de compte à rebours pour les scènes imaginées. J’ai écrit les deux premiers chapitres en janvier 2021, et même s’ils ont beaucoup changé depuis, la narration était lancée. Puis, en quatre jours, j’ai écrit le tiers du livre, et le reste assez rapidement. Mais avant, il a fallu que je porte le sujet pendant un an. Il y a eu une grande préparation mentale.

Je me suis servie des retranscriptions des entretiens avec la police pour écrire la scène finale du parricide ou pour raconter l’interrogatoire des sœurs visant à établir les faits. Je ne me serais pas permis d’inventer. Par contre, les scènes à l’école, celle du pique-nique, je les ai imaginées. J’ai pris parfois des libertés et j’ai essayé de trouver un équilibre entre ce qui me semblait être autorisé à faire et ce qui ne l’était pas.

Emmanuel Carrère est mon écrivain contemporain préféré, il est un modèle pour moi. Il tisse toujours des liens entre sa vie et d’autres vies que la sienne. C’est quelque chose de très inspirant pour moi. Tout son projet littéraire me touche beaucoup. Jamais, je n’aurais voulu écrire un livre dont le sujet ne parle que de moi. J’ai besoin de raconter le monde, en faisant, il est vrai, des ponts avec ma propre expérience.

Les trois sœurs sont devenues le symbole de la lutte contre les violences domestiques en Russie, violences qui ont été dépénalisées en 2017 pour, et c’est ironique, la stabilité des familles et de la société. Est-ce que la parole s’est vraiment libérée en Russie ?

L.P. C’est difficile à comprendre et je crois que l’incompréhension que nous avons de ce pays vient du fait que nous le voyons toujours avec notre regard d’Occidentaux. Une partie de la population russe, celle qui soutient cette dépénalisation, pense clairement que, d’une part, une loi ne change rien, et que d’autre part, si cette loi s’immisce dans la famille, cela signifie qu’elle va remettre en cause l’autorité des parents sur les enfants. Pour eux, ces articles législatifs les renvoient à l’image qu’ils se font de nous, d’un Occident qu’ils taxent volontiers de dégénéré. Ce dont témoignent les propos du patriarche orthodoxe russe Kirill qui ont été traduits dans la presse : « Nous ne pardonnerons jamais à cet Occident dégénéré avec ses Gay Pride ». Il s’agit de son sermon du 6 mars, peu après le début de la guerre. Donc, tout notre progressisme, par rapport au mariage pour tous, aux transgenres, au féminisme, à la libération de la parole, #MeToo, etc., fait partie pour eux de ce qui symbolise la dégénérescence de nos sociétés. Sans parler de notre politique migratoire. Le racisme en Russie est très élevé. D’après eux, nos sociétés vont mal à cause de nos législations et ils n’ont pas envie de nous imiter, de nous ressembler. Ils justifient la loi sur la dépénalisation des violences domestiques ainsi. Ce n’est pas en disant « tout le monde a le droit de frapper sa femme », ce serait faire des raccourcis. Cependant, il n’y a vraiment rien en Russie pour protéger les victimes de violences. Les activistes se battent pour qu’il y ait des centres, des structures. Cela dit, en France, il n’y a pas si longtemps que les choses ont évolué. Peut-être qu’en Russie, dans 10, 20 ou 30 ans, ils en seront au même point que nous aujourd’hui. Pour l’instant, ce n’est pas le cas. Le peu d’établissements et d’associations qui existaient ont dû fermer parce qu’ils étaient financés en partie par des fonds étrangers. La législation sur les « agents de l’étranger » a été mise en place pour combattre l’influence occidentale. Parmi les personnes susceptibles d’être visées par cette appellation figurent les défenseurs des droits humains, les journalistes, des citoyens ordinaires ou des associations, des organisations comme des ONG. Déjà qu’il n’y avait pas grand-chose, il n’y a presque plus rien. Et c’est de pire en pire. Aussi, certaines personnes disent que si une femme se fait battre c’est peut-être qu’elle le mérite, qu’elle a fait quelque chose de mal. Il y a ce fameux proverbe : « s’il te bat, c’est qu’il t’aime ». De nombreux drames, épouvantables, ont eu lieu. J’en cite quelques-uns dans le livre. Je pense à Margarita Gratcheva qui s’est fait couper les mains par son mari jaloux. Des gens excusent le mari en prétendant qu’elle le trompait, qu’elle l’avait bien cherché. D’autres affirment également que s’il y a des violences, il est possible de partir. C’est ce que pensent une partie de l’opinion publique à propos des trois sœurs. Elles ont tué leur père, donc elles doivent être punies parce que si elles allaient vraiment mal, elles auraient pu quitter le domicile. Ces personnes méconnaissent complètement l’emprise, surtout d’un père sur ses propres enfants. Elles ne tiennent pas compte non plus du fait que les trois filles ne savaient pas où aller.

Quant à la mère ?

L.P. En 2014, la mère des trois filles a été chassée par son mari. Au début, elle s’est réfugiée dans sa famille. Son frère et sa mère ont fait des signalements à la police. Son frère a été ensuite menacé… Elle a finalement trouvé du travail et a pu s’installer. Elle a essayé de prendre ses filles avec elle mais le mari ne voulait pas. Tout le monde avait peur des représailles. Cet homme avait des armes, il terrorisait le quartier. À l’école, ils n’ont rien mis en œuvre pour les protéger, par contre les voisins ont prévenu la police à plusieurs reprises. Mais rien n’a été fait. C’était un dealer, un trafiquant de drogue notoire.

L’avocat a fait une longue interview cet été, une sorte de point sur l’affaire quatre ans après les faits. Le verdict n’a pas encore été rendu. Les trois sœurs vivent toujours dans un entre-deux, même si elles n’ont plus les bracelets électroniques. Elles peuvent voir leur mère chacune à leur tour, mais ne sont pas encore autorisées à se voir entre elles. Il disait qu’elles avaient arrêté leurs études, qu’elles travaillaient, mais sans rentrer dans les détails par mesure de protection.

Votre livre pointe aussi la place des femmes dans la société russe, le rapport à l’intimité…

L.P. Le mot même d’intimité n’existait pas en russe. Il existe seulement depuis la fin de l’URSS : « intimnost » (интимность), un mot calqué sur le nôtre. Dans les appartements communautaires, les familles vivaient dans une seule pièce, ils n’avaient donc pas la possibilité d’avoir des relations intimes justement. D’une certaine façon, c’était aussi le seul endroit où l’on pouvait se sentir libre, puisque tout était contrôlé ailleurs. Il pouvait donc y avoir une forme d’exutoire. Dans mon histoire familiale, j’ai beaucoup entendu dire que les hommes étaient violents avec leur femme, parce qu’ils étaient humiliés à longueur de journée à l’usine ou à la mine. Dans cette société hyper contrôlée qui était celle de l’Union soviétique, le petit espace intrafamilial était le lieu où l’homme avait la possibilité de dominer sa femme, ses enfants, et la violence s’y exprimait. Pour autant, les hommes russes ne sont pas devenus violents en Union soviétique. On trouve de nombreuses évocations de la brutalité dans la littérature russe du XIXe siècle. Et ce fameux proverbe que nous avons cité ne date pas non plus de l’URSS. La société russe est violente de toute façon. On le voit aujourd’hui, ça éclate aux yeux du monde.

Vous qui avez vécu en Russie et qui avez des amis à Moscou, notamment Marina à qui vous dédicacez le livre, quel est votre point de vue sur le conflit actuel ?

L.P. Je ne m’attendais pas du tout à cette offensive militaire sur le sol ukrainien le 24 février 2022. Beaucoup d’experts de la Russie n’avaient pas prévu une invasion de la sorte alors que les États-Unis, je sais, l’avaient envisagée. Le 23 février, la veille du début de la guerre, on faisait les photos de promotion pour la publication de mon livre et j’étais très heureuse de sa future parution. Quand la guerre a commencé, je me suis dit que je n’avais plus le droit d’être heureuse pour mon roman, je me sentais mal. Je ne savais même plus si je pouvais m’autoriser à publier quelque chose sur la Russie. Mon éditrice m’a rassurée en me disant que j’apportais des éclaircissements, que je montrais la société « avec une lampe torche ». Mais les trois premières semaines, je ne savais plus du tout où j’en étais.

La Russie fait partie de ma vie depuis 20 ans. J’ai toujours écouté les Russes sans les juger, entendu parler du rapport à l’Occident démocratique, aux États-Unis, du bouclier anti-missiles, des élargissements de l’OTAN en Europe de l'Est… Si je n’avais jamais jugé jusque-là la Russie, j’étais désormais obligée de le faire moralement, ce qui a provoqué en moi une sorte de conflit intérieur. Cela signifiait regarder différemment un certain nombre de choses que je n’avais pas vues correctement. Avec quelques-unes de mes amies, ce n’était pas évident. Marina, par exemple, de nationalité russe, est née dans le Donbass. Toute sa famille est là-bas. On lui raconte depuis 2014 les exactions, les tortures, le fait qu’on empêchait les russophones de parler leur langue, etc. Alors lui dire que c’est certainement l’armée russe qui tirait les ficelles, elle ne peut pas l’entendre. Je ne dis pas que sa vérité est complètement fausse, mais c’est très compliqué d’avoir une conversation. Au début, j’en pleurais. On a fini par ne plus aborder le sujet. J’ai d’autres amies qui sont sur un positionnement différent. L’une d’entre elles a été arrêtée dans une manifestation contre Poutine. Mais mes petits ressentis n’ont aucune importance, bien évidemment, par rapport à ce que vivent tous les Ukrainiens qui ont dû partir de chez eux, qui subissent des crimes de guerre, des viols... Depuis le début de ce conflit, j’observe un durcissement en Russie qui me fait du mal et me fait craindre le pire. Il y a beaucoup d’activistes, que je suivais au moment de mes recherches sur les trois sœurs, qui ont été arrêtés ou se sont enfuis. C’est de plus en plus dangereux de s’opposer. Je ne sais pas si j’aurais envie de retourner en Russie en ce moment, je ne pense pas.

Vous serez présente au festival du livre de Villeneuve-sur-Lot le dimanche 25 septembre et participerez à une table ronde qui présentera l’action mise en place par Voix du Sud avec les habitants, et présentera aussi le prix « Envoyé par la Poste ». Des participants à l’atelier d’écriture et de création de chansons qui a eu lieu en août dernier sont conviés. Ils ont lu le début de chacun des livres en lice pour le prix « Envoyé par La Poste ». Certains sont en réinsertion. Vous êtes sensible aux actions proposées aux personnes en réinsertion, aux actions de médiation….

L.P. Oui, je suis sensible à de telles actions. J’ai travaillé pour une association créée en 2015, intitulée « Règles Élémentaires », qui lutte contre la précarité menstruelle. Elle a pour mission de collecter des protections d’hygiène intime, via des acteurs sociaux, à destination des femmes dans le besoin (sans domicile, victimes de violences ou en prison…). J’y ai travaillé deux ans, les six premiers mois en tant que bénévole. Au début, j’étais rédactrice, j’écrivais sur divers petits sujets et ensuite j’étais responsable de la communication. J’ai participé à la création et au déploiement d’ateliers pour les personnes bénéficiaires – en milieu scolaire aussi –, afin de briser le tabou des règles. J’ai beaucoup aimé concevoir puis animer les ateliers. À l’avenir, je souhaiterais créer des ateliers d’écriture en milieu carcéral.

Quant à la table ronde au festival du livre de Villeneuve-sur-Lot, j’ai accepté tout de suite !