Gabrielle de Tournemire a 27 ans. Agrégée de lettres modernes et ancienne élève de l’École normale supérieure de Lyon, elle est aujourd’hui en doctorat à l’université de Poitiers. Sa thèse a pour sujet (provisoire) « Écrire le « nous », écrire au « nous » chez Bernard Noël et Nathalie Quintane : enjeux linguistiques et politiques de l'énonciation au pluriel au tournant du XXIe siècle ».

En 2021, elle a passé une année dans un foyer d’hébergement pour adultes en situation de handicap, ce qui l’a amenée à écrire, en 2024, son premier roman.

Des enfants uniques, votre premier roman, traite d’un amour entre deux jeunes handicapés mentaux et du bouleversement que cela implique. Est-ce que votre projet d’écriture est né pendant votre séjour au foyer d’hébergement pour adultes en situation de handicap, La Ruche à Bruxelles, où vous avez passé un an ? Ou bien était-ce déjà un projet en cours avant d’y séjourner ?

Gabrielle de Tournemire : Ce projet est né à la suite de ce séjour qui s’est avéré être une expérience profondément bouleversante. Arrivée dans cette maison à Bruxelles avec beaucoup d’appréhension – et un bagage universitaire solide –, j’ai été confrontée à un univers axé sur le soin et la relation à l’autre, ce qui m’a fortement déstabilisée, étant donné que je passais la plupart de mon temps plongée dans mes livres. Cette expérience m’a amenée à réfléchir sur la question de l’altérité, car j’évoluais dans un environnement plutôt homogène, fréquentant toujours les mêmes cercles. La confrontation à une double dimension d’altérité a été particulièrement marquante : d’une part, parce que je rencontrais des personnes en situation de handicap, et d’autre part, parce que le Service Civique constitue également une forme de brassage culturel. J’ai ainsi fait la connaissance de nombreux amis issus de milieux très variés, ce qui m’a enrichie. Je me suis aussi découvert une envie d’écrire, naturellement orientée vers le sujet qui m'était alors particulièrement proche.

Qu’est-ce qui a motivé cette expérience et comment s’est-elle passée ?

G.de.T. : J'avais envoyé un dossier à plusieurs associations, car je devais partir à l’étranger pour valider mon Master. Cela faisait un certain temps que le handicap occupait mes pensées, parce que je trouvais que ma posture n’était jamais tout à fait juste. Quand je parlais ou réagissais face à des personnes handicapées que je croisais, je n’étais pas naturelle et plutôt intimidée. Dès mon arrivée au foyer, cette posture a disparu. Dans cette grande maison située en plein centre de Bruxelles, nous étions une dizaine d’habitants dont six qui étaient en situation de handicap. C’était comme une véritable famille. Des professionnels intervenaient durant la journée. Nous n’étions pas responsables des soins : le rôle des volontaires était d’assurer une ambiance conviviale. On nous demandait par exemple d'accompagner quelqu’un à son cours de danse ou de l’aider à se promener. L’objectif était de créer un espace chaleureux, où chacun pouvait exprimer ce qu’il vivait au quotidien, que ce soit des moments difficiles ou joyeux. Les résidents pouvaient être spontanés, se lâcher, exprimer leur colère après une mauvaise journée, et nous étions là pour accueillir leurs humeurs et leurs propos. Parfois, ils avaient une bonne nouvelle qu’ils ne cessaient de répéter ; nous étions présents pour valoriser ces instants aussi. Cet environnement représentait pour moi un véritable espace d'intimité. Je pense que c’est aussi à travers cette expérience que j’ai compris que la vie affective était ce dont ils avaient réellement envie de parler. Il fallait recueillir ces sentiments au moment où ils se manifestaient.

Et vous avez pensé à l’écriture à ce moment-là ?

G.de.T. : Je me suis effectivement rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire à ce sujet. Avec d'autres volontaires, nous avions évoqué le manque de représentations dans les œuvres littéraires ou cinématographiques de la vie amoureuse des personnes en situation de handicap. Ce sujet reste encore peu documenté. La réflexion a mûri dans mon esprit pendant un an, avant que je commence véritablement à écrire. Le handicap peut prendre autant de formes que d’individus, et nous avons encore tendance à opposer de manière trop rigide « valide » et « invalide ». Je pense que cette dichotomie est problématique et qu’elle ne devrait pas exister. Hector et Luz rencontrent aussi cette problématique de classification en « plus ou moins handicapé », mais cela perd de son sens, car ils s’apportent beaucoup mutuellement, simplement par le biais de canaux différents. C’est un point essentiel de mon propos. C’est pourquoi je préfère utiliser l’expression « autrement capable » plutôt que « handicapé ».

Le roman s'articule autour de quatre duos : les adolescents, Hector et Luz, leurs parents respectifs, l'éducateur Carlo et sa compagne Valentine. Est-ce que ces personnages s’inspirent des personnes que vous avez rencontrées ? Est-ce que la question de la relation affective ou amoureuse a été posée au cours de votre séjour avec les éducateurs et la famille ?

G.de.T. : Bien sûr, cette question a été soulevée à plusieurs reprises durant le séjour, mais de manière quelque peu laborieuse. Elle représentait un point de conflit entre la famille et l’éducateur. J’ai rencontré les parents de temps en temps, évidemment moins que les éducateurs qui étaient en lien direct avec eux. Des réunions étaient fréquemment organisées au cours desquelles nous recevions des recommandations pour telle ou telle personne. Par exemple, on nous conseillait de poser des limites et de modérer certains comportements, comme le fait d’être trop tactile. Les parents affirmaient qu’ils ne souhaitaient pas trop de rapprochements, qu’ils voulaient que cela reste sous contrôle et ils demandaient une certaine vigilance. Il faut rappeler que dans ce centre, La Ruche, ce sont quand même des adultes âgés de 35 ans en moyenne. Je ne me voyais pas faire la police.

Qu’est-ce que la fiction vous a donc apporté ?

G.de.T. : Tout, en réalité. Une immense liberté. Je voulais montrer qu’une histoire d’amour entre deux personnes en situation de handicap était possible, et surtout, expliquer comment cela pouvait se réaliser, et sous quelles conditions. Chaque petit événement que j’ai imaginé nécessitait d’être étoffé. J’ai également intégré le personnage de Fanny qui a compris l’importance de penser en dehors des cadres traditionnels et a créé une association. J’ai avancé ainsi.

Je pense que j’ai fait une sorte de patchwork à partir de plusieurs traits de personnalité. La restauration pour Hector m’est venu parce qu’il y avait un homme dans un autre foyer qui travaillait dans un restaurant. Je sais que je vois Luz avec le visage de quelqu’un que j’ai connu. Autour, j’ai dû beaucoup « tricoter », parce que j’ai connu ces personnes une année seulement. On a accès à une intimité forte, on connaît très bien au quotidien leurs réactions : on sait ce qui leur fait plaisir ou pas. On arrive aussi à s’engager sur de courtes durées, aller au cinéma, courir, se promener. Mais on ne connaît rien de leur enfance ou assez peu de chose. Certains en parlent, cependant je n’ai pas eu beaucoup accès au discours des parents. J’ai dû complètement le créer.

Quant à la construction narrative ?

G.de.T. : Quand j’ai commencé la rédaction, j’avais en tête quelques épisodes précis. Par exemple, je voulais écrire sur la fugue d’Hector et raconter la compétition de natation que j’avais vue en Belgique avec un athlète « Special Olympics » qui m’avait profondément impressionnée. Je n’avais pas encore une vision claire de l’ensemble, mais au fil du temps, ces épisodes ont commencé à s’articuler entre eux et le travail d’édition a été essentiel pour donner au texte davantage de cohérence.

Mon éditrice (Alix Penent) et moi avons travaillé ensemble sur le manuscrit pendant quatre mois environ. Dès le premier rendez-vous, elle m’a dit que l’ensemble était bien mené mais qu’il y avait encore une unité à consolider, qu’il fallait retravailler la structure en déplaçant certains passages, en en supprimant d’autres et en ajoutant quelques scènes.

Les voix de vos personnages sont insérées dans la narration, sans distinction, et le narrateur est dissimulé, simple observateur qui raconte l’histoire et les pensées des uns et des autres…

G.de.T. : Le narrateur est omniscient dans le roman, comme s'il promenait sa caméra pour explorer chaque scène. Cela m’a permis d’envisager tous les points de vue, ce qui était indispensable, car je pense que la réussite de cette histoire d’amour repose notamment sur un jeu de volontés divergentes qui finissent par s’accorder grâce au dialogue. Carlo joue un rôle de médiateur dans cette dynamique. Il était crucial pour moi d’adopter cette pluralité de perspectives afin de ne pas condamner ni juger personne. Il était important que je puisse expliquer pourquoi Rebecca hésitait autant à propos de cette relation, craignant que son fils Hector la quitte ou au contraire qu’il ne la quitte jamais. J’avais envie de faire ressortir cette complexité, car personne ne peut réellement se mettre à la place d’une mère, encore moins à la place de celle d’Hector. Je voulais aussi éviter toute posture moralisatrice ou donneuse de leçons.

L’un des seuls aspects sur lesquels je me suis interrogée avant de commencer à écrire est la question des voix. Je me demandais comment faire parler mes personnages, Hector et Luz, de façon à ce qu’on les entende réellement, qu’ils puissent s’exprimer eux-mêmes plutôt que d’être racontés par d’autres. Je pense que ce dispositif, en évitant de dramatiser excessivement les voix ou de leur donner une tonalité orale trop prononcée, permet de les entendre presque chuchotées, toutes au même niveau. Celle d’Hector n’est ni moins dramatique ni plus que celle de Carlo ou des parents. C’est une manière d’égaliser ces différentes voix. La principale difficulté dans l’écriture de ce livre était d’éviter la caricature.

Parlez-nous du personnage de Carlo dont le regard, qu’il porte sur Hector, change au cours du récit, ainsi que leur relation… Est-ce qu’il y avait un « Carlo » parmi les éducateurs au centre d’hébergement à Bruxelles ?

G.de.T. : Quelqu’un se prénommait Carlo mais ce n’était pas un éducateur, il avait le même poste que moi. En revanche, une fille ressemblait un peu au personnage de mon roman. Elle était très jeune éducatrice et avait du mal à comprendre comment on pouvait prendre des distances avec des gens dont on s’occupe chaque jour. D’un côté, cette attitude lui permettait de bâtir des relations durables, mais de l’autre, cela représentait une charge mentale importante pour elle. Lorsque l'on débute dans ce métier, on arrive avec quelques idées préconçues, théoriques, on dispose de nombreux cadres de référence, mais les uns et les autres viennent déplacer les lignes : ce qui modifie les points de vues. Au fil de sa réflexion sur l’union de Luz et Hector, Carlo fait l’expérience d’un processus intérieur : il est en train de redéfinir, de déformer cette sorte de cage mentale qui structure ses pensées.

Le personnage de Carlo est un support pour Hector, mais aussi pour les parents. Il devient également un soutien pour Luz au moment où celle-ci a son accident lié à l’alcool. Hector représente son premier attachement, ce qui implique un certain effort de sa part car Carlo est une personne avec qui tout semble naturel. Les difficultés rencontrées par Hector le poussent à se dépasser, à faire des concessions. Carlo offre un modèle à Hector, notamment en étant celui qui sort avec une fille, établissant une relation en miroir. Aucune relation n’est unilatérale. Je pense qu’Hector lui apporte également beaucoup, en le poussant à se remettre en question, notamment sur sa vision du couple et sur ses structures. À titre de jeune éducateur, Carlo a l’énergie nécessaire pour inventer des espaces intermédiaires ou des alternatives afin de faciliter le logement d’Hector et Luz. La relation entre Hector et Luz va aussi bouleverser Carlo et sa compagne. Pour le lecteur, Carlo joue un rôle de relais important. J’ai eu besoin de ce personnage parce qu’il permet d’aborder la dynamique familiale et les relations sans que je sois moi-même membre de cette famille en tant que narratrice.

Comment avez-vous fait pour vous mettre à la place de ces parents d’adolescents ? Vous êtes-vous documentée ?

G.de.T. : J'ai fait relire mon manuscrit par des médecins afin d'assurer une réelle cohérence, notamment concernant le dépistage du handicap et l’échographie. Je voulais m’assurer que ces éléments soient précis, même si le récit ne vise pas un documentaire. J’avais besoin que cela paraisse crédible. Par exemple, on m’a confié que de nombreux parents qui assistent à leur première échographie scrutent attentivement le visage du médecin et en reparlent ensuite, comme le font Rebecca et Stéphane, les parents d’Hector.

Je n’ai pas beaucoup échangé directement avec des parents, mais j’ai vécu une expérience à La Ruche qui m’a permis de mieux comprendre ce que signifie d’avoir un enfant en situation de handicap. En particulier lorsque le handicap est très lourd, la parentalité devient une épreuve qui ne se termine jamais. Mon roman aborde aussi la problématique de l’apprentissage pour les parents, en soulignant l’importance de reconnaître le moment où ils doivent cesser de prendre des décisions à la place de leur enfant, surtout lorsque ces décisions concernent leur vie privée, l’amour, ou le couple. La société a encore beaucoup de progrès à faire concernant l’émancipation et l’autonomie. En effet, nombre de parents envisagent la naissance de leur enfant avec la certitude qu’ils en seront toujours les premiers responsables, sur tous les plans. Comprendre qu’il pourrait être possible de lâcher prise sur certains aspects représente une grande difficulté, qui suscite souvent de nombreuses questions et inquiétudes.

Pour nourrir ma réflexion sur l’adolescence, je me suis aussi projetée dans ma propre famille. J’ai des frères et sœurs adolescents : l’une d’elles débute cette étape, l’autre la termine. Nous sommes une grande famille, et j’ai pu observer les parcours et les transformations de chacun durant cette période.

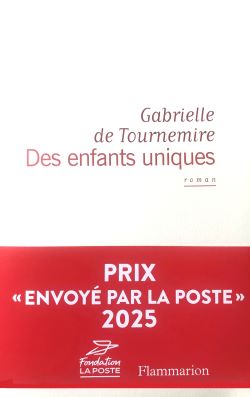

Le prix « Envoyé par La Poste » vous a été attribué le 21 août et remis le 2 septembre. Qu’avez-vous ressenti à l’annonce de cette distinction littéraire ?

G.de.T. : Une grande joie, et un peu de vertige ! J’étais encore en vacances, le livre n’était pas encore sorti, et je ne savais pas du tout comment se passaient les attributions de prix, quand est-ce que les lauréats étaient choisis, etc… J’étais très surprise et émue. Le président du jury, Olivier Poivre d’Arvor, m’a téléphoné pour me l’annoncer, et il m’a dit de très belles choses sur le livre, qui m’ont aussi beaucoup rassuré quant à la réception qu’il allait avoir. J’étais d’autant plus heureuse que pour moi, ce prix récompense aussi un éditeur (une éditrice, dans mon cas, et pas des moindres !) : le recevoir, c’était aussi une manière pour moi de rendre hommage à ce processus qui a débuté en janvier et qui s’est poursuivi durant toute la préparation du livre, et qui s’est déroulé dans une relation de confiance un peu hallucinante entre moi, Alix et son équipe. C’est un prix qui fait la part belle à ce rôle et à la dimension finalement tellement collective d’un texte !

........................................

Flammarion

Centre d'hébergement Bruxelles

Prix « Envoyé par La Poste » 2025 à Gabrielle de Tournemire | Fondation la Poste