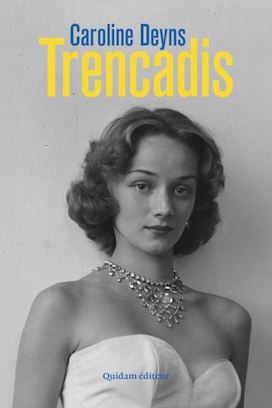

Originaire de Valenciennes, Caroline Deyns vit et enseigne à Besançon. Elle est l’auteure aux éditions Philippe Rey de Tour de plume (2011) et de Perdu, le jour où nous n’avons pas dansé (2015). Elle a publié récemment Trencadis chez Quidam éditeur (2020).

Vous avez consacré un texte à Niki de Saint Phalle (1930-2002), intitulé Trencadis, paru récemment chez Quidam. Qu’est-ce qui a motivé le choix de cette artiste et déclenché l’écriture de ce roman ?

Caroline Deyns Cela peut paraître surprenant mais, de Niki de Saint Phalle, je ne connaissais au départ que ses Nanas, que je proposais, à l’époque, comme support d’activités graphiques à mes élèves. C’est d’ailleurs en partie pour cette raison que Trencadis s’ouvre sur une conversation d’enfants dans une classe de maternelle. Cette scène liminaire peut apparaître déroutante pour qui s’attend à rencontrer Niki dès les premières lignes, mais elle était nécessaire au départ de l’écriture en tant qu’elle constituait mon premier pas vers l’artiste.

La véritable rencontre, elle, a eu lieu au MAMAC de Nice et tient du surgissement. Un portrait tout d’abord, noir et blanc, très grand, pris au moment des Tableaux Tirs : elle, d’une beauté saisissante, fixant l’objectif par-dessous avec ce regard un peu fou, sauvage, désespéré. Ce portrait m’a tout d’abord subjuguée parce que je ne parvenais pas à faire le lien entre ce visage dur d’anarchiste qui s’apprête à tout faire sauter et l’allégresse insouciante des Nanas. J’ai mieux compris en découvrant au cours de ma visite les éléments biographiques et ses premières œuvres exposées. Mais l’envie, très forte, avait surgi : envie d’en connaître davantage sur la face noire, dissonante, de cette femme, et de glaner pour cela tout ce que je pouvais trouver.

À mesure de mes recherches, j’ai ainsi découvert que la vie de Niki de Saint Phalle était en elle-même un roman, et il n’en fallait pas moins pour que démarre la petite turbine de l’imagination. D’autant plus que les événements qui l’ont marquée m’offraient une perspective féministe et un prétexte à explorer différemment les thèmes qui motivent mon écriture depuis ses débuts : l’enfance douloureuse, le désamour maternel, l’avortement, la création empêchée et/ou salvatrice... Bien sûr, le roman se construit autour de l’être et l’artiste que fut Niki de Saint Phalle, mais il la déborde aussi volontairement en interrogeant la place et le combat des femmes en général dans l’art comme dans la société. D’où les échappées du texte qui, tout en respectant la trame chronologique et la véracité des faits biographiques, donnent également voix à d’autres femmes, souvent contemporaines, parfois anonymes, dont l’histoire poursuit celle de Niki ou lui font écho. L’important ici était de chercher à faire résonner le singulier d’un destin en chacun et chacune d’entre nous, et d’élargir ses rébellions aux nôtres.

Votre précédent roman, Le jour où nous n’avons pas dansé (Philippe Rey, 2015), portait sur Isadora Duncan, cette femme libre et déterminée qui, au début du siècle dernier, a bouleversé les codes de la danse.

Ces deux textes questionnent l’expérience de la féminité, le corps de la femme en action, dans l’espace, et montrent le lien entre art et vie…

C.D. Lorsque j’y réfléchis a posteriori, les liens existant entre Isadora Duncan et Niki de Saint Phalle sont multiples. Le première chose qui me vient à l’esprit est leur extrême générosité (car c’est une qualité que j’admire beaucoup) l’une subvenant aux besoins de sa famille comme de ses élèves en Russie Soviétique, l’autre n’exigeant des collectivités et des riches particuliers, lors des commandes, que le remboursement des matériaux pour faire don du reste (à l’intention des femmes en prison et leurs enfants par exemple). La seconde serait leur dévotion à l’art, leur sacerdoce au sens littéral du terme et les sacrifices qu’il exige. La troisième serait leur rage de vivre et leur avidité à l’exprimer. J’y ajouterais leur statut d’autodidactes qui en a fait des artistes singulières, sauvées de l’académisme et de la filiation, libres d’expérimenter.

Et puis, vous avez raison, il y a cette confiance avec laquelle elles habitaient leur corps. Leur féminité était voyante, assumée, affranchie, et jouait sur l’extravagance vestimentaire pour s’affirmer, qu’il en aille des boas et des robes fendues de femme fatale de Niki, ou de la nudité visible d’Isadora sous ses voiles. Mais ces atours n’étaient cependant pas une simple coquetterie d’originale : en les arborant dans leur vie quotidienne (Isadora arpentait les capitales européennes en tunique grecque), elles les intégraient en quelque sorte directement à leur pratique artistique. C’est-à-dire que débarrassée du corset et de l’entrave des longues jupes, Isadora continuait à jouir de son corps en mouvement, de son corps en liberté, à danser en marchant comme si la rue était un prolongement de son atelier. De même, Niki aimait à dire qu’elle se servait de son corps comme elle se servait d’un fond de grillage pour faire de la sculpture, faisant ainsi de sa propre chair une matière à modeler, et des étoffes qui la recouvraient des essais d’ornement. Toutes deux ont donc fait de leur corps, comme vous le soulignez justement, le terreau premier où vie et création viennent germer, se nourrir, pousser et s’entrelacer. Et cela est d’autant plus vrai qu’elles avaient chacune à leur façon une pratique instinctive de leur art, ancrée dans l’immédiateté et la sensation, dansant ou sculptant non pas à partir d’idées ou d’intentions abstraites, mais bien à partir de leurs nerfs, de leurs fièvres, de leurs émotions.

Dans votre roman Trencadis, le corps du texte – structure sémiotique et scénographique – semble suggérer, évoquer l’importance du corps dans l’œuvre (et la vie) de Niki de Saint Phalle…

C.D. Le corps du texte a, en effet, vocation dans sa fragmentation à suggérer les morcellements répétés du corps de Niki : à onze ans elle est violée par son propre père, un traumatisme qui restera oblitéré jusqu’à ce qu’elle soit hospitalisée pour tentative de suicide – première explosion dont les secousses ne cesseront jamais de l’agiter. Devenue mère, elle déserte le domicile conjugal et abandonne ses enfants pour se dédier à son art – seconde explosion dont on peut présumer la douleur, à laquelle s’ajoute un sentiment de culpabilité qui la taraudera tout sa vie durant.

Néanmoins de cet éparpillement intérieur, elle tire sa force et son élan créateur. Car tout semble n’être dans ses œuvres qu’affaire de reconstructions. À l’art devenu thérapeutique, cathartique, à la sculpture, elle confie le soin de la ramifier, quand bien même ce qui sort de ses mains porte trace de la brisure indélébile : corps patchwork des Nanas, agglomérats saturés d’objets, mosaïques du Jardin des Tarots... J’ai donc cherché à retrouver ce corps brisé puis réassemblé, dans la composition formelle, mais pas seulement. Il m’a plu aussi par exemple d’épouser son souffle raccourci par l’exaltation des projets artistiques, l’excitation amoureuse, la maladie ou la dépression, à travers un phrasé resserré, raccourci en propositions brèves, hachées. Jouer sur le rythme syntaxique pour suggérer la fluctuation des émotions était aussi une de mes envies. Le corps éprouvé et éprouvant de Niki a été ainsi au cœur de mes recherches textuelles. Mais en y réfléchissant, je dirais que le corps tout court m’est source d’inspiration, au-delà de celui, singulier, de mon personnage. J’écris sur, j’écris avec. Sur le corps qui grandit, désire, souffre, jouit, vieillit ; et avec ma propre corporéité, puisqu’elle est ma seule légitimité finalement pour prétendre comprendre l’intime de mon personnage, en sa qualité d’unique filtre sensible qui me relie aux autres et au monde.

Comment avez-vous envisagé l’écriture de Trencadis au regard de la méthode concrète du trencadis, technique de mosaïque à partir d’éclats de céramique ?

C.D. La forme kaléidoscopique était induite dès le premier chapitre, puisque c’est, comme je l’ai évoqué précédemment, une conversation d’enfants en classe qui a servi de point de départ, d’impulsion à l’écriture.

Elle procède également de l’importance que je prête à la structure d’un texte, et au plaisir que je prends à y réfléchir avant même d’écrire. Concernant Trencadis, il me semblait nécessaire d’échapper à la linéarité ennuyeuse d’une seule voix narrative déroulant l’histoire d’une vie. Bousculer la chronologie, proposer des éclats de vie dans le désordre aurait pu être une solution, mais j’avais déjà utilisé ce moyen dans mon précédent roman. Multiplier les voix narratives en était une autre. Très vite m’est venue l’idée des interviews de personnages ayant de près ou de loin gravité autour d’elle. Ce que je voulais avec ces chapitres, c’est faire miroiter les différentes facettes de Niki, admirable pour certains, condamnable pour d’autres, amener des angles différents, des perceptions décalées, un regard diffracté. Mais c’était aussi saisir l’opportunité de créer des ruptures de tons. La vie de Niki de Saint Phalle est assez creusée d’épisodes noirs pour que l’on puisse courir le risque de s’enfoncer dans cette obscurité et dans le pathos. Ce à quoi je me refusais : par respect pour Niki et son envie de vivre et de rire, pour conserver le mouvement de ses oscillations entre dépression et exaltation, pour ménager enfin quelques espaces de respiration, pour le lecteur et moi-même. Mais ces chapitres sont aussi des aveux d’humilité. Car, qu’il en aille du personnage en littérature ou de la personne que vous aimez, il faudra accepter de n’en avoir jamais qu’une vision parcellaire.

Ensuite, à côté de ces entretiens, il y a tous ces autres éclats, ces autres tesselles, dont la forme m’est venue rapidement. Les citations, par exemple, ont été choisies comme maillon narratif : raconter l’histoire de Niki de manière détournée, esquisser ce qui semble être des pas-de-côté mais qui n’en sont pas en vérité, tout en rendant hommage à des auteurs et des autrices que j’admire. Les dialogues, eux, ont été imaginés dans la même intention de continuité narrative, mais aussi pour faire écho au premier chapitre et donner cette résonance contemporaine qui m’importait beaucoup. Quant aux calligrammes, ils m’ont été inspiré pour certains par les inventaires de tous ces objets hétéroclites qui saturent bon nombre d’œuvres de Niki. J’avais envie de cette matière-là aussi et de la transformer plastiquement à mon tour avec mes petits moyens d’écrivaine : en travaillant sur la forme du texte tout autant que sur les sonorités (la suite des termes a été travaillée pour son rythme et sa musique). Et puis les calligrammes m’ont donné envie de prolonger le jeu avec des expérimentations poétiques et typographiques, légitimés par mon sujet même : une plasticienne !

Toutefois, la forme mosaïque ne vaut pas que pour elle-même : elle est bien sûr étroitement liée au fond, c’est-à-dire, comme nous l’avons évoqué juste avant, au morcellement intérieur d’une femme qui n’a cessé, toute sa vie et son œuvre durant, mue par une volonté spectaculaire, de se rassembler et de se recréer. Pour anecdote, j’ai un temps (très court) mis en balance Trencadis et Be my Frankenstein (titre d’une de ses œuvres) parce que m’intéressait cette idée de segments de corps anciens à ravauder, recoudre entre eux, pour faire advenir la résurrection, la renaissance. Mais le rapiéçage suggéré me semblait trop empreint de morbidité. Il y manquait les couleurs, le scintillement, la lumière, qui caractérisent l’art étonnamment vivant de Niki. D’où le choix final de Trencadis qui me semblait mieux suggérer le rôle primordial de l’art dans sa constante réinvention d’elle-même.

Était-ce un projet de bouleverser les codes du roman biographique ou est-ce venu dans la phase d’écriture ?

C.D. À vrai dire, je n’aime pas trop l’appellation de « roman biographique », par méfiance des étiquettes en général, même si je conçois bien qu’elles facilitent les catégorisations en bibliothèque ou en librairie. Donc, non, vraiment : pas de volonté de bouleverser ces codes dans lesquels je ne désirais pas m’inscrire. Mon intention était bien d’écrire un roman, car je considère ce genre assez poreux pour absorber tous les autres genres, assez malléable pour accueillir toutes les expérimentations artisanales et ludiques de l’écrit. Au XIXe siècle, dans la préface de Pierre et Jean, Maupassant affirmait déjà la difficulté de définir cet étrange objet littéraire au regard de sa diversité. En ce début de siècle, je pense que toute définition est devenue impossible tant la liberté est devenue grande. Et quel bonheur ! Car, lorsque l’on écrit – du moins c’est mon avis – il faut profiter de cet espace comme une aire de jeux s’offrant à nous et s’y amuser, quand bien même la gravité du sujet, exactement comme Niki et Jean désirant un art qui ne se prenne pas au sérieux. Oui, un espace ludique pour le romancier et ses lecteurs. Si les œuvres de Niki peuvent se toucher, se caresser, se traverser, s’habiter même, mon désir – contaminé par le sien ? – a fini en effet par être identique : produire un texte, où le lecteur soit inclus, immergé, invité à participer en assurant ici la jointure entre les différents éclats textuels.

Avez-vous conçu toutes les compositions typographiques qui ponctuent le récit ?

C.D. Oui, la totalité. Le défi qui se posait à moi, la gageure que je voulais relever ici était la suivante : comment rendre hommage à une œuvre monumentale quand on est restreint à l’étroitesse de la page ? Comment décrire une œuvre sculpturale quand on est réduit à sa platitude ? Comment dire les couleurs et les matières quand on a juste le noir & blanc à notre disposition ? En y réfléchissant, je n’ai trouvé d’autre moyen que celui de jouer avec la plasticité de la page et du texte. L’important était ici de faire relief : ce que j’ai essayé de faire avec tous les jeux typographiques qui essaiment le roman. Au fur et à mesure du manuscrit, j’avais des idées très précises sur le rendu final mais pas toujours les qualités requises pour y parvenir. À cet endroit, mon fils aîné, étudiant aux Beaux-Arts de Paris, plus compétent que moi, m’a aidée. Puis le maquettiste a finalisé tout cela, avec l’accord de Pascal Arnaud, mon éditeur, que je remercie ici encore d’avoir parié sur ce texte à la forme si singulière !

À la lecture de votre texte, on perçoit un lien avec le travail de Niki de Saint Phalle à travers vos calligrammes, notamment la cible à la fin du livre qui rappelle qu’elle avait commencé par tirer sur ses toiles avec des pistolets à peinture…

C.D. Si vous évoquez les cibles figurant sur la 2e et la 3e de couverture, elles sont une surprise concoctée par Pascal avec la complicité du graphiste et je les ai découvertes à la réception de mes exemplaires. Elles ont été pensées pour faire du livre un bel objet, mais aussi à titre de consolation en quelque sorte. J’ai été, en effet, un peu déçue que n’ait pu se réaliser un de mes projets concernant justement l’épisode des Tirs. Au calligramme imitant l’impact des balles devait s’ajouter sur la page précédente une page trouée où pouvait se lire le texte. Malheureusement, cela n’a pas été possible au niveau de l’imprimeur. J’ai beaucoup aimé travailler sur cette période car il me semble que les Tableaux-Tirs sont un des points de bascule dans l’œuvre et la vie de Niki. L’art comme exutoire des souffrances et colères rentrées prend ici pleinement son sens : faire saigner la peinture ou se faire sauter le caisson, telle était l’alternative, et la frénésie avec laquelle la jeune femme a tiré montre à quel point elle la minait. C’est aussi sa première véritable collaboration avec Jean Tinguely qui l’a aidée à complexifier le système de sachets figurant derrière la toile. Enfin, Les Tableaux-Tirs qui exigeait le concours du public donnent à entrevoir la conception de l’art qui sera celle de Niki de Saint Phalle toute sa vie : un art collectif, un événement participatif. Chacun était en effet invité à tirer sur la toile comme chacun sera invité à pénétrer la Hon. Cependant, si cette série de happenings contribuent à lui apporter une certaine notoriété, il n’en reste pas moins qu’elle a dérangé par sa violence extrême et trop masculine pour une si jolie femme.

La figure de l'artiste en criminelle (les tirs) est aussi suggérée dans le passage sur Gilles de Rais, ancêtre de Niki de Saint Phalle… Cette dernière le considère avec admiration, une admiration provocatrice qui exprime peut-être son acharnement, sa détermination à combattre les préjugés…

C.D. Oui, certainement, et aussi une volonté de choquer et de salir un peu plus le nom de ses parents, patronyme qu’elle avait volontairement conservé en tant que plasticienne dans l’idée qu’elle contribuerait par ses extravagances artistiques et bohèmes à le déshonorer. Parmi les nombreux aïeux célèbres de la famille de Saint Phalle figurait aussi Mme de Montespan. J’ai hésité à intégrer ce personnage dans la narration, mais la figure de Gilles de Rais m’est apparue plus incisive. Sa réputation de violeur d’enfants, son assimilation à Barbe-Bleue, la fascination qu’il exerçait sur Niki qui déclarait crânement sa fierté de l’avoir pour ancêtre : autant d’éléments qui resserraient le nid de serpents de l’inceste et me semblaient suggérer la confusion de la victime vis-à-vis de son bourreau. Cela étant, ce chapitre-là, avec celui du viol de cette petite fille de onze ans, a été particulièrement difficile à écrire, et j’ai dû lutter à plusieurs reprises contre la nausée suscitée par les images que je devais décrire.

Quels sont les documents que vous avez lus ou vus ? Certains exergues aux chapitres qui sont des phrases de Niki de Saint Phalle prononcées lors d’interviews filmées attisent la curiosité du lecteur et le conduisent à regarder ces séquences filmées…

C.D. À dire vrai, je n’ai utilisé pour écrire Trencadis que des documents accessibles à tous et à toutes : les biographies, les catalogues d’exposition, les archives vidéos et audios, les photos accessibles à chacun et chacune sur Internet ou dans les bibliothèques. Et ici, je revendique mon statut de quidam s’intéressant à la femme et à l’artiste que fut Niki de Saint Phalle (on ne peut pas mieux coller au nom de sa maison d’édition !) Je n’ai pas prétention à l’exhaustivité et à l’objectivité des biographes. Mon texte ne relève pas de ce genre. D’autres l’ont fait, et bien fait, avant moi, avec un accès autorisé aux documents confidentiels que je n’ai jamais cherché à obtenir. Mon texte à moi est différent : il s’origine dans la rêverie suscitée par la documentation amassée, l’imagination des possibles autour des anecdotes, des propos et des images. Mais l’appellation générique de « rêverie » n’existant pas encore, il faut donc que je me satisfasse de celle de roman comme nous l’avons évoqué précédemment. Cela étant, si le texte, quel que soit le nom qu’on ait envie de lui donner, suscite la curiosité du lecteur/de la lectrice, c’est tant mieux, car cette curiosité duplique en quelque sorte l’élan premier qui m’a portée moi-même vers Niki.

Vous mêlez le biographique, la fiction, le documentaire, les témoignages (sont-ils authentiques ?)… Avez-vous écrit le texte à partir de notes, d’un travail préparatoire, ou au contraire, l’avez-vous écrit en tenant à distance les documents, les intégrant au récit en sollicitant votre mémoire ?

C.D. Pour répondre à votre première question, non, les témoignages ne sont pas authentiques mais purement fictifs. Je crois que l’idée vient du temps où j’écrivais sur Isadora Duncan. J’ai lu à cette époque La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon et je me souviens m’être dit, lors des passages relatant les entretiens avec Nadia Comaneci, combien l’auteure avait de la chance de pouvoir affiner son récit en recueillant au téléphone les confidences de son personnage, regretté de ne pouvoir en faire de même, et d’avoir ri de ma propre naïveté en découvrant à la fin du livre qu’ils étaient totalement imaginaires. Cette confusion orchestrée entre fiction et vérité, et le jeu qu’elle suscite avec la crédulité du lecteur, a, je pense, ressurgi au moment de Trencadis et inspiré mes propres témoignages. Néanmoins, les personnages à qui je donne la parole ont tous une réalité. Eva Aeppli, le Docteur Cossa, par exemple, sont des personnes qui ont véritablement côtoyé Niki. En revanche, certains personnages sont juste inspirés d’anecdotes relatées : le forain qui a prêté sa carabine pour le première session des Tableaux-Tirs, Madame Léa la femme de ménage de Soisy. Et puis d’autres émergent de suppositions, de suggestions, comme la faiseuse d’ange.

Enfin, pour répondre à votre seconde question, j’ai lu un certain nombre de documents avant de commencer l’écriture, assez pour pouvoir en nourrir les débuts. Cependant, j’ai continué tout au long du manuscrit, découvert certaines choses, relu d’autres, et j’ai aimé cela. J’avais cette sensation d’entrer dans les cercles concentriques et toujours rapprochés d’une amitié ou d’un amour commençant, prise moi-même de cette curiosité insatiable qui nous porte vers des êtres immédiatement aimés dont on aimerait tout savoir. Et qui nous autorise, pas à pas, à pénétrer leur intimité : ce qui explique le « je » tardif, l’autorisation que je me suis donnée à l’utiliser, seulement en fin de texte.

Un chapitre entier peut être consacré à un instant de la vie de Niki de Saint Phalle, comme si une caméra se focalisait sur ce moment particulier et que le temps s’arrêtait. En revanche, à la fin du livre, plusieurs années passent en peu de pages où sont évoquées maladie, trahison et solitude. Pourquoi ce parti pris ?

C.D. Ce qui m’importait pour la fin de sa vie, c’était de résumer ses vingt années du Jardin des Tarots en un nombre limité de pages pour ne pas perdre le lecteur ou la lectrice. C’était aussi d’imaginer les derniers temps d’une relation passionnée avec Jean Tinguely, la souffrance que peut susciter un corps que l’on croit enlaidi par le vieillissement et se heurtant au désir amoindri de l’autre, alors même qu’on a été belle. Et la déchirure indicible que peut provoquer la mort inattendue de ce même être qui nous a complété, secondé, assouvi pendant plusieurs décennies. L’existence de Niki de Saint Phalle à cette époque a probablement été plus riche, mais cette histoire-là, cette histoire d’amour et de compagnonnage artistique sur sa fin, sollicitait mon imagination, tout comme le corps malade de Niki à qui le souffle manquait tous les jours un peu plus. Sa mort a été aussi source d’interrogations. Lorsque j’ai écrit Perdu, le jour où nous n’avons pas dansé, mon éditeur d’alors m’a repris sur le chapitre de l’accident : tout le monde, disait-il, m’attendait à ce tournant, Isadora Duncan étant moins connue pour avoir révolutionné la danse que pour avoir péri étranglée par une écharpe prise dans des roues d’une voiture. Pour Niki, c’était autrement moins spectaculaire : une mort à l’hôpital, un lit et une agonie autour desquels les proches se sont réunis pour former une ronde solidaire. La forme même du cercle et l’émotion du geste m’émouvaient beaucoup. Pourtant j’ai préféré, dans l’idée d’une autre circularité, terminer par une conversation d’enfants en écho au premier chapitre. Tout comme j’ai voulu travailler sur la pensée (rassurante) de Niki qui voyait la mort comme un passage derrière le rideau. Non seulement j’en appréciais la connotation théâtrale, mais j’aimais aussi son caractère suggestif, qui laisse au lecteur et à la lectrice la liberté de concevoir l’ultime scène avec ses propres images.

Le chapitre des Tarots résume vingt ans d’une vie. Comment avez-vous travaillé cette partie ?

C.D. Je pense que cette partie a été la plus difficile à façonner : beaucoup de tâtonnements, d’expérimentations, de recommencements. Et cela pour plusieurs raisons. D’abord, parce que je voulais que ce chapitre constitue une sorte de mise en abyme du texte, un concentré de mosaïques, un précipité d’éclats. Parce que la technique du trencadis n’a jamais été mieux utilisée que dans le Jardin des Tarots, parce que cette œuvre démentielle se veut réplique au Parc Güell qui avait littéralement enchanté Niki dans sa jeunesse, cette structure fragmentée me semblait nécessaire. La seconde difficulté tenait, comme vous le remarquez très justement, à la contrainte de condenser vingt ans d’une vie en une poignée de pages (et j’en ai éliminé un certain nombre pour éviter les longueurs !).

J’ai donc choisi de mettre bout à bout des bribes de son quotidien, allant pour cela, chercher dans ses lettres ce qu’elle confiait de ses routines, de ses exaltations et de ses accablements, de l’avancée et des blocages des travaux, afin d’en extraire une matière première à transformer. Elle disait par exemple passer beaucoup de temps au téléphone, ce qui m’a donné l’idée d’imaginer des extraits de conversation téléphonique et a permis de faire glisser la voix narrative vers le « je » et d’exciter toutes les émotions qui l’animaient alors. Mais pour jouer sur l’aspect mélangé, il fallait aussi dire l’ordinaire différemment : d’où les inserts de posologie de médicaments (sa santé s’étant gravement détériorée à cette époque), de blagues (pour se soigner, elle avait tenté une thérapie par le rire et demandait à ses amis de lui téléphoner pour l’amuser ou même de lui envoyer des cassettes où ils enregistraient leur propre hilarité), d’extraits d’émission télévisée en italien (elle avait fait installer la télévision dans l’Impératrice et pour pouvoir progresser dans la langue).

À cela s’ajoutait la nécessité d’inscrire ce projet fou dans une gestation longue comme une vie, dans une continuité de parcours dont il serait quasiment l’aboutissement : c’est ce rôle que j’ai attribué aux citations.

Enfin, il me fallait parler des sculptures gigantales elles-mêmes. Mon intention, dès le départ, était de faire vivre le Jardin des Tarots de l’intérieur de la création pour la raconter elle, Niki, qui a si longuement habité ses œuvres au sens propre comme au figuré. Contrairement aux chapitres consacrés à ses autres œuvres, je n’avais pas envie de descriptif. J’ai donc opté pour la signification et la valeur prêtées aux différents arcanes du Tarot de Marseille en choisissant ceux qui me permettaient de construire un chainon narratif. Ne pas perdre de vue le récit, le continuer autrement mais le continuer : mon intention ici, à nouveau.

Le travail passionnant a été ensuite de chercher à donner à chacun ces bris de texte une couleur, un grain différent. Pour les différencier et leur conférer leur singularité, j’ai choisi de jouer sur les blancs et les polices d’écriture. De nombreux essais ont été nécessaires, et pas mal de discussions avec mon éditeur aussi, avant d’obtenir la version définitive. C’est d’ailleurs lui qui a trouvé l’idée du format carte à jouer pour les Lames. Puis, en dernier lieu, restait à harmoniser la juxtaposition de mes petits éclats textuels, à les placer et les déplacer, pour trouver, à la manière d’un mosaïste, un rythme dans les motifs. Bref, un chapitre éminemment artisanal !

Pour conclure, parlez-nous de la relation entre Niki de Saint de Phalle et Jean Tinguely, de leur entente artistique, leur émulation… Ils étaient sur un pied d’égalité, Tinguely a même assisté Niki de Saint Phalle, fait rare pour un couple d’artistes où l’un sacrifie souvent son travail pour l’autre…

C.D. Le couple qu’elle a pu former avec Jean Tinguely m’a subjuguée dès le départ, car, vous avez raison, rares sont les couples d’artistes où chacun crée dans la même lumière que l’autre, sans être renvoyé à son obscurité, et ici je serais tentée de mettre un -e puisqu’il s’agit souvent des femmes. On pourrait parler à leur sujet de couple mythique, sachant qu’eux-mêmes ont contribué à construire ce mythe avec ce don inné qu’ils semblaient posséder pour théâtraliser leurs apparitions. En public, ils aimaient à jouer sur leur dualité, endossant pour elle le rôle de la mondaine élégante et docile, pour lui celui du prolétaire rude et autoritaire, débarquant pour des vernissages l’une en robe de soirée, l’autre en bleu de travail. Le jeu, le rire, la joie féroce de vivre cimentaient pour beaucoup leur couple. Et peut-être que cette comédie appuyée sur la dichotomie masculin/féminin pouvait se permettre toutes les extravagances parce que, justement, elle n’existait pas dans leur compagnonnage artistique, dans le sens où il n’était nulle part question de domination ou de frustration. On pourrait parler au contraire d’émulation constante – Niki parlait même de rivalité – chacun renchérissant sur l’autre dans la dingueries des projets, se surpassant pour le simple plaisir de la prouesse (à titre d’exemple le Jardin des Tarots se veut réponse au Cyclop). Et quand ils ne créaient pas chacun de leur côté pour se défier et s’épater, ils œuvraient ensemble avec une formidable complémentarité, si peu commune aux couples d’artistes, quand bien même leurs différences de choix artistiques (Niki disant qu’elle était la couleur et le figuratif tandis que Jean était le mouvement). Sans compter toutes les autres œuvres dont Tinguely était le soubassement, pensant en ingénieur les assises solides des sculptures monumentales de sa compagne. Cette complicité peu ordinaire par sa longévité, malgré les différends, les infidélités et les séparations rognant l’intime, m’a beaucoup inspirée à vrai dire. J’ai aimé imaginer la cristallisation du désir, leurs disputes et leurs élans recommencés, le lien amoureux indéfectible qui les liait l’un à l’autre, la confiance mutuelle qui les a menés jusqu’à ce mariage d’autant plus inattendu que Niki avait fini par vomir cette convention sociale si contraignante à l’époque. Comme j’ai aimé, malgré l’immense tristesse que je n’ai pu m’empêcher de ressentir tout en écrivant (au personnage de Jean, je m’étais attachée aussi, profondément et durablement) imaginer ce qu’avaient pu être les derniers instants de l’homme aimé dans les bras de cette femme sidérée par la déchirure, dont le manque et la soudaine solitude pouvaient être envisagés à l’égal de leur amour, puisque égalité il y aura toujours eu dans leur duo.

Sites Internet

Beaux-Arts Magazine - Niki de Saint Phalle

Niki de Saint Phalle, l'atelier de l'artiste (archive sous-titrée)

France Culture - Niki de Saint Phalle

MAMAC, Nice – Collection Niki de Saint Phalle

Interview de Niki de Saint Phalle

Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely évoquent leur travail commun

Niki de Saint Phalle & Jean Tinguely - Les Bonnie & Clyde de l'Art 55' in ARTS CULTURE