Récits

Erri De Luca, Récits de saveurs familières. Traduction de l’italien par Danièle Valin. Avec les commentaires de Valerio Galasso, nutritionniste. Erri De Luca considère qu’il a des « papilles du XXe siècle », celles aiguisées par une époque où l’on mangeait peu sans grande variété. Il n’est pas gourmet mais croit à la force de ce qui se noue entre les êtres, autour de la nourriture. Sous la forme d’un poétique voyage intérieur gustatif, l’écrivain napolitain se retourne sur son parcours solitaire et ascétique. Enfant, les pâtes au ragù de sa grand-mère maternelle, qu’il savourait les yeux fermés, étaient une bénédiction. « Ma bouche pleine gazouillait un cantique. Je n’ai pas un tempérament mystique, mais ce peu de religiosité qu’il m’a été donné d’avoir, je l’ai dégusté, je l’ai eu sur la langue tous les dimanches de mon enfance. » Avec les oeufs au plat ou en omelette, son plat favori est la parmigiana d’aubergines, spécialité du sud de l’Italie que cuisinait merveilleusement sa mère et auquel il a définitivement renoncé après sa mort. En famille, sur les pentes de l’Himalaya, dans les tavernes populaires romaines de sa jeunesse, entre militants de Lotta continua, sur les chantiers de construction ou aux côtés des ouvriers en lutte de Fiat, Erri De Luca a pu vérifier la chaleur inestimable d’un repas partagé. « Les solidarités rendent les plats plus savoureux. La division en parts égales en exalte le goût. Manger dans une boîte en carton les formes rondes à peine sorties du four avec ceux dont on partageait les idées, les résolutions, les actions décidées en assemblées : je me rends compte aujourd’hui que j’ai eu de la chance de vivre là où il fallait être. » L’écrivain, épris de liberté et de justice sociale, a connu la faim à son arrivée à Rome. Humiliation qu’il a pu reconnaître chez d’autres, quand il était chauffeur pour des convois humanitaires durant la guerre de Bosnie-Herzégovine. Erri De Luca clôt ce succulent récit d’exploration sensorielle par des recettes de sa grand-mère Emma et de son arrière-grand-mère Lillina. Valerio Galasso apporte aux capsules mémorielles de son ami, son éclairage de biologiste nutritionniste et prodigue quelques conseils avisés pour s’alimenter sainement. Éd. Gallimard, 256 p., 18 €. Élisabeth Miso

Alejandro Zambra, Langue paternelle. Traduit de l’espagnol (Chili) par Denise Laroutis. Alejandro Zambra n’avait jamais envisagé d’être père. Quand il l’est devenu, à quarante-deux ans, cela a ouvert en lui tout un champ de réflexions. Il a ainsi le sentiment d’avoir réappris à parler et à écrire avec l’irruption de Silvestre dans son existence. « Plus qu’il ne cherche à se souvenir ou à raconter, celui qui écrit essaie de voir les choses comme pour la première fois, c’est-à-dire comme un enfant, ou comme un convalescent qui relève d’une maladie et, d’une certaine manière, de la mort, et recommence à apprendre, par exemple, à marcher. » L’amnésie de la toute petite enfance l’interpelle, aussi se met-il à documenter les premiers mois de Silvestre, afin de conserver des traces de ce passé que son fils oubliera inévitablement. « La mémoire se détruit ou se purifie pour que nous puissions nous réinventer, recommencer, revendiquer, pardonner, grandir. » Tout à la fois journal de paternité, lettre au fils, récit autobiographique ou fictif, le livre mêle différents registres littéraires pour se plonger au coeur de l’enfance, de la paternité et de l’écriture. Alejandro Zambra raconte le quotidien domestique d’un parent, l’épuisement, l’infinie tendresse, les émerveillements et les préoccupations partagés avec sa compagne, l’écrivaine mexicaine Jazmina Barrera. Il cherche à identifier les diverses sources d’influence à l’oeuvre dans l’éducation d’un enfant. Il s’intéresse aux rituels, à leurs effets structurants, s’interroge par exemple sur le passage de la lecture à haute voix à la lecture solitaire et silencieuse. L’auteur chilien, établi au Mexique, a grandi à Santiago sous la dictature de Pinochet. Observer les changements de son petit garçon, ceux opérés par la paternité sur son paysage mental et sa créativité, le renvoie à des pans entiers de sa propre enfance. À la lumière de son expérience de la paternité, Alejandro Zambra revisite sa relation difficile à son père et l’idée de la masculinité qui lui a été transmise. Ces confidences, drôles et profondes, traduisent toute la complexité de nos attachements familiaux. Éd. Christian Bourgois, 256 p., 22 €. Élisabeth Miso

Romans

Lieve Joris, De chrysanthèmes en chrysanthèmes. Traduit du néerlandais par Marie Hooghe. Connue pour ses récits de voyages, Lieve Joris, depuis Fonny (Actes Sud, 2019), arpente des contrées plus intimes, celles de l’autobiographie familiale. Avec ce roman, l’autrice flamande imbrique de nouvelles pièces du puzzle familial, à travers les figures de son père et de sa soeur trisomique. Comme dans Fonny, qui relatait les tourments induits par ce frère instable et autodestructeur, mort d’une overdose à quarante-sept ans, elle y scrute les liens familiaux et son besoin viscéral d’ailleurs. Elle s’attache aux réactions d’une fratrie confrontée au déclin de proches et au deuil, et démontre le pouvoir de l’écriture à maintenir vivants les chers disparus. Après la mort de sa mère, son père a très vite manifesté des signes de troubles cognitifs, au point de devoir intégrer une maison de retraite. Les dernières années de sa vie n’ont été que désarroi et résignation. Dans ses moments de lucidité, il pouvait identifier des visages dans les albums de photos, se souvenir d’événements précis et profiter de la présence de ses enfants. « C’étaient de doux moments durant lesquels toutes les paroles dures qui étaient jadis tombées entre nous s’écoulaient dans le tunnel du temps. » Lieve Joris a appris à aimer inconditionnellement Hildeke, cette soeur différente, à l’âme d’enfant, si gaie et si affectueuse. Entre frères et soeurs, ils se sont relayés pour l’accueillir chaque week-end. « La présence d’Hildeke aiguise notre regard ; grâce à elle, nous pouvons mieux pénétrer le coeur d’autrui. » Chacun a développé ses propres techniques pour s’adapter au mystère de ses pensées intimes et la protéger de tout ce qui l’effrayait au quotidien. Mais tous ont ressenti la même impuissance, le même déchirement, face à l’incompréhension qu’ils lisaient dans ses yeux au crépuscule de sa vie. Jusqu’au bout, Hildeke a pu compter sur l’amour des siens. Jusqu’au bout, Lieve Joris a veillé sur cet être vulnérable. « Je m’assieds près d’elle, lui prends la main, la remercie en silence d’avoir été là, de nous avoir rendus meilleurs que nous n’étions. » Éd. Actes Sud, 192 p., 18,50 €. Élisabeth Miso

Autobiographies

Rudy Ricciotti, Insoumission. Pour la survie de l'architecture. De livre en livre, il le clame, à corps et à cris : il est rebelle par principe à toute forme d’autorité. L’architecte du MuCEM de Marseille qui a fait du béton son mode de prédilection, défend la créativité et la liberté d’action et s’insurge contre l'architecture d'aujourd'hui, ses aberrations, sa tyrannie. Il ne cache pas la colère que lui inspire l’obsession de la norme, ce « charme insondable et crépusculaire de la médiocrité » ; il déplore le travail simplifié qui requiert moins de savoir-faire et, par conséquent, sans nécessité d’être exécuté par un ouvrier qualifié, fait appel à des sous-traitances par les entreprises. Sur un chantier, chacun a son rôle. « J’aime le chantier et j’aime ses hommes. Sans doute cela tient-il à mon enfance passée à jouer à l’explorateur sur les chantiers de mon père. Que peut apporter l’architecte ? D’abord donner du sens au travail de ces hommes sur la durée (…) ». Lui qui s’était initié au monde de la construction en accompagnant son père maçon sur le terrain revendique de faire vivre et valoriser tous les métiers : maçons, menuisiers, charpentiers, couvreurs, coffreurs, grutiers, ferrailleurs, ingénieurs…, tous ces alliés tenus de livrer le meilleur de leur savoir-faire « et que l’on voudrait réduire à l’anonymat d’une tâche ». Persuadé que l’architecture est une discipline sociale et culturelle, chapitre après chapitre, il monte sur le ring, revisite ses réalisations, analyse et démonte les rouages des projets architecturaux où « tout est stipulé à l’avance » où « les troupes ont été choisies par concours ». Il aborde les difficultés des métiers de l'économie du bâtiment, exhume les canons administratifs et les faiblesses liées à la bureaucratie, livre son combat en faveur de la passion, de l’invention comme obligation morale, du respect des disciplines du métier. Éd. Albin Michel, 158 p., 17,90 €. Corinne Amar

Biographies

Anca Visdei, Cioran ou le gai désespoir. Écrite par une auteure l’ayant connu et partageant le roumain comme langue maternelle, la biographie exceptionnelle d’Anca Visdei retrace la vie du philosophe et écrivain Emil Cioran (1911-1995). Lui, qui aimait peu se confier mais s’avouait d’emblée « égocentrique, lucide et franc », savait dès son premier ouvrage qu’il n’avait « pas d’idées, mais des obsessions ». Né dans les Balkans, fils d’un prêtre orthodoxe qu’il admire et d’une mère non croyante, « vaniteuse, capricieuse et mélancolique », pour qui Bach, c’est tout, il grandit avec un double héritage incompatible, très tôt pénétré par le sentiment d'être tout et l'évidence de n'être rien. « Dès l’âge de quinze ans, il se passionne pour la philosophie. Il y chemine solitaire et silencieux, lisant le jour et tournant en rond pendant ses nuits d’insomnie. Dans son premier livre, Sur les cimes du désespoir, il déclare qu’à peine parti dans la vie, il fut foudroyé. » L’auteure rappelle ce mal secret, indécelable dont souffrait Cioran, ce fourmillement dans les nerfs nuit et jour qui le fera écrire et le fera vouloir mourir toute sa vie. Il avait choisi Paris et le français pour terres d’élection, avait pris ses quartiers dans un pessimisme radical. L’auteure nous décrit un être fait de contrastes, tourmenté, maître ironiste et lucide du paradoxe et de l’aphorisme qui par ailleurs, lutte mal contre le fait de n’aimer ni les Juifs ni les femmes. Elle rend aussi présents les amis de toujours de Cioran : Ionesco et Eliade, témoins de longue date, de l’écriture et de l’exil. Elle revisite les textes de Cioran, les époques clés, les souvenirs, ses thèmes de prédilection qu’elle classe en trois catégories : « Thanatos et ses variations », « L’absence de sens », « La tentation d’exister ». C’est un voyage au pays de Cioran, avec un titre magnifique qui porte tout le livre – du début, avec Le paradis perdu des Carpates, à Rășinari, lieu de sa naissance à la fin, à Paris avec Un dernier tour de piste. Éd. L’Archipel, 460 p., 22 €. Corinne Amar

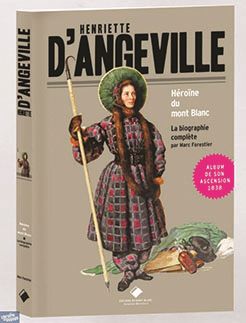

Marc Forestier, Henriette d'Angeville, Héroïne du mont Blanc. Biographie complète. Henriette d’Angeville se fait connaître par son ascension du mont Blanc en 1838, la deuxième féminine. Surtout, elle est la première femme à rendre compte de ses impressions d’ascension dans un album richement illustré. Grâce à des années de recherches, l’historien Marc Forestier livre la première biographie complète consacrée à cette pionnière de l’alpinisme, de sa naissance dans l’aristocratie bourguignonne à sa mort quelques années à peine après sa dernière ascension, effectuée à l’âge de soixante-dix ans. Alpiniste, botaniste, mélomane, Henriette d’Angeville est une dame étonnante aux multiples passions et talents, impressionnante d’énergie, de détermination, de vivacité d’esprit. Une vie romanesque. Le livre inclut des illustrations tirées de son Album du mont Blanc. Éd. du Mont Blanc, 320 p., 25 € .Présentation de l'éditeur.

La vie épistolaire d'Henriette d’Angeville de Marc Forestier. Par Gaëlle Obiégly

Revues

Les Moments littéraires n° 54. La Revue de l'écrit intime

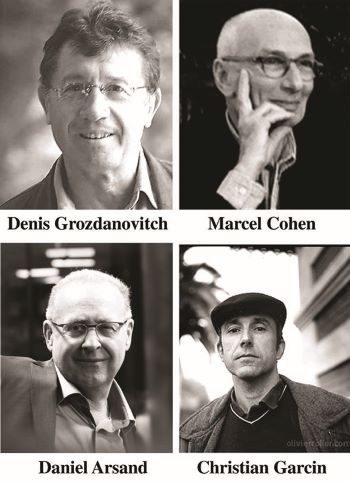

Denis Grozdanovitch, Carnets. À l'âge de quinze ans, Denis Grozdanovitch commence à prendre des notes dans des carnets qui inspireront le Petit traité de désinvolture (José Corti, 2002), La Puissance discrète du hasard (Denoël, 2013), Le Génie de la bêtise (Grasset, 2017) ou Une affaire de style (Grasset, 2025). Sous le titre Le journal intime comme exercice d’entretien spirituel, Denis Grozdanovitch nous offre quelques pages de son carnet de 2025 suivi de The show must go on ! un portrait de Roland Jaccard.

Marcel Cohen, Ateliers d’écriture. L’auteur de Faits recense ici les méthodes de travail d’une soixantaine d’écrivains. On apprend ainsi que Marguerite Duras écrivait dans sa chambre à coucher, mais était incapable de travailler si le lit n’était pas fait ou que Roger Laporte avait une petite clochette sur son bureau qu’il agitait lorsqu’il avait terminé de travailler afin que sa femme et ses enfants ne se sentent plus obligés de faire le moins de bruit possible dans l’appartement.

Christian Garcin, Notes en vrac. L’auteur du Carnet japonais, du Carnet d’Orient ou de En descendant les fleuves / Carnets de l'Extrême-Orient russe, nous ouvre ses carnets 2024 où il a consigné quelques bagatelles, événements et choses de peu d'importance qui cependant constituent un réseau de symétrie et de causalité, d’histoires et de symboles.

Daniel Arsand, Klaus Mann – un frère d’âme. La lecture d’un livre peut bouleverser une vie. C’est en lisant Le Tournant : histoire d'une vie que Daniel Arsand a découvert l’existence d’une « intimité quasi absolue » avec Klaus Mann ; Klaus Mann et son opposition viscérale au nazisme, Klaus Mann et son homosexualité, sa grande solitude, son addiction à la drogue, son désespoir face à la barbarie de notre monde.

Wenjue Zhang, Entretien & Portfolio. Wenjue Zhang, artiste contemporaine d’origine chinoise, travaille la performance, la photographie, le dessin, la broderie et l’installation. Son art et ses recherches se concentrent sur les questions d’identité, raciale et de genre. À partir de sa pratique photographique, elle interroge la relation qu’établit le regard sur la nudité féminine entre le modèle et l’artiste.

Alphonse Daudet, La Doulou. Alphonse Daudet (1840-1897) était atteint de tabes dorsalis, une dégénérescence des cordons postérieurs de la moelle spinale, conséquence d'une syphilis contractée dans sa jeunesse conjuguée à sa tuberculose. À partir de 1887, il consigna dans un carnet ses souffrances liées à cette maladie.

La chronique littéraire d’Anne Coudreuse.

Disponible en librairie depuis le 23 juin 2025

https://lesmomentslitteraires.fr/abonnement/sabonner.html