Philippe Baudorre est professeur émérite de littérature française de l’Université Bordeaux Montaigne et membre du Centre Mauriac de cette université (Équipe de recherche PLURIELLES). Il a été vice-président du Centre François Mauriac de Malagar dédié à l’écrivain auquel il a consacré plusieurs livres et articles. Il a récemment publié (2023) sous le titre L’Esprit et le feu (1917-1935) la correspondance entre Romain Rolland et Henri Barbusse (Classiques Garnier)

Vous avez réuni les lettres échangées entre Claude Mauriac (1914-1996) et ses parents, Jeanne et François Mauriac, en un recueil édité chez Albin Michel. Qu’est-ce qui a motivé la publication de cette correspondance qui couvre la période de 1926 à 1970 ?

Philippe Baudorre : Jean Touzot, grand spécialiste de l’œuvre de François Mauriac (il a édité son Bloc-notes, aux éditions du Seuil puis chez Bouquins/Laffont, et plusieurs volumes d’articles et de chroniques inédits) m’a proposé, il y a quelques années, de m’intéresser à cette correspondance dont il avait lui-même envisagé d’entreprendre l’édition. J’étais alors moi-même en train d’éditer celle échangée par deux écrivains très célèbres en leur temps, Romain Rolland et Henri Barbusse. Dès que ce travail fut achevé (L’Esprit et le feu, Correspondance 1917-1935, Classiques Garnier, 2023) j’ai pu m’y consacrer, avec le soutien de la famille de Claude Mauriac, qui avait lui-même envisagé de publier ces lettres, si l’on en juge par le soin qu’il avait pris à les rassembler et à commencer à les classer. J’ai tout de suite été impressionné par la richesse de leurs échanges, par la qualité de l’écriture mais également la diversité des sujets abordés dans un dialogue entre, certes, un père et un fils, mais aussi entre deux écrivains et deux journalistes. Bien sûr de nombreuses lettres n’ont pas été conservées (ou n’ont pas pour l’instant été retrouvées) mais, tel qu’il m’a été confié, le corpus est très riche puisqu’il couvre une très longue période. La première lettre citée est de 1926, alors que Claude n’a pas encore 12 ans. La dernière est de juillet 1970, c’est une lettre que Claude écrit à son père quelques semaines avant la mort de celui-ci. Au total, nous avons ainsi pu rassembler 309 lettres qui permettent de suivre leur relation épistolaire sur toute une vie.

Comment avez-vous procédé pour compenser l’absence de correspondances – quand la famille est réunie – et contextualiser la période dont il est question ? Quels types de documents avez-vous utilisés ?

P.B. : J’ai très vite mesuré sur quels point cette correspondance différait de celle que je venais d’achever, échangée entre deux hommes qui n’étaient pas liés par un lien aussi intime qu’un père et son fils. Dans une correspondance familiale, l’implicite tient une place très importante ; partageant un même univers, évoluant au sein d’une même famille, y compris élargie aux parents proches voire plus éloignés, ayant en commun un même cercle d’amis, des repères, des références, des habitudes, on s’y comprend souvent à demi-mots. On peut désigner telle ou telle personne par un simple prénom, voire deux initiales ou un surnom. On s’est quitté quelques jours avant de s’écrire, on peut donc évoquer par une simple allusion tel ou tel événement ou renvoyer à la conversation qu’on avait partagée peu de temps auparavant. Par exemple, une conséquence de cette familiarité, très naturelle mais gênante pour un éditeur, est que de nombreuses lettres sont datées de façon très incomplète : « mardi 19…, 23 mars…, lundi de Pâques ». Pour dater chaque lettre avec précision, situer dans l’espace l’expéditeur et le destinataire, identifier les personnes et les événements auxquels il est fait allusion, un important travail d’enquête a donc été nécessaire. J’ai pu heureusement consulter plusieurs sources. Claude Mauriac a tenu, tout au long de sa vie (avec quelques brèves périodes d’interruption) un journal personnel qu’il a lui-même très largement utilisé, essentiellement dans les dix volumes d’une de ses œuvres majeures, Le Temps immobile (Grasset). J’ai eu de surcroît accès à une large part inédite de ce journal. Sa mère, Jeanne Mauriac, a de son côté recopié, après la mort de son mari, ses agendas personnels et ceux de François dans des cahiers conservés dans le fonds Mauriac de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Enfin, François Mauriac tenait, lors de ses séjours dans leur propriété de Malagar, un journal de bord de la propriété intitulé Le livre de raison (publié par les Éditons Le Festin en 2020). Tous ces documents m’ont permis de dater aussi précisément que je le pouvais l’ensemble des lettres et d’identifier, lorsqu’il en était besoin, les événements et les personnes auxquelles il était fait référence. Ce travail de contextualisation m’a amené à rédiger un récit « interstitiel » permettant de mieux aborder la lecture des lettres mais aussi de les lier les unes aux autres dans une narration suivie. Car une autre caractéristique d’une correspondance familiale est la périodicité très variable des échanges. On ne s’écrit que lorsqu’on s’éloigne et, dans ces périodes, on le fait régulièrement. Puis les lettres cessent dès que reprend la vie en commun. Or Claude est resté très proche de ses parents jusqu’à son mariage en 1951, à 37 ans, et, une fois marié, il continue à les voir, puis à leur téléphoner très régulièrement. Les périodes de correspondance sont donc denses mais très fragmentées ; le récit d’accompagnement qui aide à contextualiser les échanges permet également d’assurer la continuité de la lecture et d’éviter l’aspect haché que peuvent nécessairement prendre certaines éditions de correspondance.

Il est surprenant d’apprendre que le journal de Claude Mauriac est confié à ses parents, sa famille, pour être lu puis discuté dans les lettres. Il est au centre de cette correspondance… Aussi, François Mauriac écrit en octobre 1939 : « J’ai relu le Journal que je tenais irrégulièrement durant la guerre 14‑18… À quel point il est le même que le tien, c’est hallucinant. Nous le feuillèterons ensemble »...

P.B. : C’est effectivement un aspect que j’ai découvert. À certaines périodes, ce n’est pas le cas en permanence, Claude donne à lire à ses parents, ou à ses sœurs, Claire et Luce, certains passages de son journal (il est évident qu’il les sélectionne et ne leur donne pas tout à lire…) C’est une lecture qui vient en complément des échanges par lettres qu’il a avec sa mère et surtout avec son père. Il peut ainsi, dans ces pages de journal comme dans ses lettres, se dévoiler ou se confier par une communication écrite qui permet beaucoup plus de nuances ou de précision qu’une conversation directe et qui surtout permet d’éviter le face-à-face. Apparaît régulièrement dans cette correspondance l’idée que l’échange épistolaire, parce qu’il se fait in absentia, complète ou approfondit les conversations dans lesquelles parfois on s’enlise ou, par pudeur, on se retient d’aborder certains sujets. J’ai placé en exergue du livre cette remarque de François : « Puisque nous ne pouvons nous parler, écrivons-nous ».

Un ensemble important de lettres écrites pendant la Seconde guerre mondiale compose la partie centrale du volume. Elles témoignent du quotidien d’une famille française et de la vie intellectuelle sous l’Occupation...

P.B. : Cette période est effectivement le cœur du volume. Jeanne, François, leurs enfants (sauf Claude qui est mobilisé), le personnel de maison et, assez vite, d’autres membres de la famille proche, quittent Paris le 17 mai 1940 pour leur propriété girondine de Malagar où ils vont résider jusqu’en janvier 1942 puis où ils séjournent encore à Pâques et à l’automne de cette année 42. En juin 1940, le régiment de Claude suit la débâcle de l’armée française, jusque dans le Gers où il se trouve au moment de l’armistice. Démobilisé, il rejoint sa famille à Malagar où tous se trouvent réunis mais, en novembre 1940, il remonte à Paris et s’installe dans leur appartement de l’avenue Théophile Gautier. Au cours de cette période les lettres sont donc essentielles car on a, plus que jamais, besoin de donner des précisions sur ce qu’on vit et sur ce qu’on voit. Elles rassurent et transmettent des informations qui ne parviennent plus par les canaux d’une information autorisée mais bâillonnée. Un tiers des 309 lettres que rassemble le volume sont donc écrites entre septembre 1939, au moment de la mobilisation de Claude, et octobre 1942. Durant toute cette période Claude vit et travaille à Paris alors que ses parents restent dans leur propriété viticole, où ils se sentent plus protégés et où les conditions de vie, et surtout d’alimentation, sont bien supérieures. De plus, dès l’été 1940, François Mauriac est une des cibles privilégiées de la presse collaborationniste qui s’en prend régulièrement et violemment à lui. Comme son épouse Jeanne, il n’effectue que quelques séjours de courte durée à Paris pour retrouver son fils et reprendre contact avec les milieux littéraires, et, en premier lieu, Grasset, son éditeur. Entre ces séjours il bénéficie, grâce aux lettres de Claude, d’une chronique de première main sur la vie quotidienne dans la capitale occupée. En retour, il le renseigne sur la vie qu’ils mènent à Malagar. Les difficultés les plus quotidiennes sont évoquées, l’absence de chauffage, les difficultés d’alimentation et les cartes de ravitaillement, les difficultés de déplacement, mais également les incertitudes politiques et la censure qui réduit l’activité littéraire. C’est la période au cours de laquelle François parvient à faire publier par Grasset son roman, La Pharisienne, tout en rejoignant la résistance intellectuelle, aux côtés de Jean Paulhan, Jean Guéhenno ou Jean Blanzat. Claude est régulièrement hébergé et nourri dans la famille de Georges Duhamel qui, comme François, tente de défendre ce qui peut encore l’être au sein de l’Académie Française. C’est tout ceci que l’on découvre au jour le jour dans les lettres échangées au cours de cette période.

Les lettres échangées permettent aussi de connaître le cheminement de la réflexion, les points de vue différents ou la difficulté à se faire une opinion, par exemple sur la question du maréchal Pétain… Ces lettres ne sont-elles pas ainsi une manière de comprendre l’histoire différemment ?

P.B. : Une correspondance, comme les carnets ou les journaux personnels, nous plonge dans un rapport immédiat avec les événements tels qu’ils se découvrent, au jour le jour, à ceux qui en sont les contemporains. On mesure ainsi beaucoup mieux la complexité du présent, que le recul historique nous aidera à cerner de façon plus synthétique, et surtout on avance avec eux en aveugle, pourrait-on dire, sans savoir de quoi demain ni a fortiori l’avenir plus lointain sera fait. Cela m’a frappé dans ces années de « montée des périls », au cours desquelles la menace hitlérienne et les risques de guerre se précisent de plus en plus clairement mais d’autant plus clairement pour nous que nous savons ce qu’il va advenir en 1939. François Mauriac, très tôt convaincu que la guerre se rapproche inexorablement, est accusé de belliciste, de « va-t-en guerre », alors qu’il est seulement un peu plus lucide que d’autres. Mais il ne peut retenir un profond sentiment de soulagement en septembre 1938, au moment des accords de Munich, car Claude est mobilisable et ce répit, tout fragile qu’il est, éloigne le danger qui pèse sur son fils aîné comme sur tous les garçons de sa génération. À l’automne 1939, alors que Claude est mobilisé, son père espère encore que cette mobilisation suffira à contenir l’expansionnisme hitlérien et que cette situation de « drôle de guerre » pourra se prolonger. On retrouve donc à la lecture des lettres la difficile position des contemporains, pris entre un passé que l’on ne peut changer et un futur que l’on ignore, et tiraillés entre les informations parfois contradictoires transmises par les médias. Il en va effectivement de même au cours de l’été 1940 : faut-il faire confiance au Maréchal Pétain, chef de l’État français, ou au Général de Gaulle, qui appelle de Londres à poursuivre le combat ? Peut-être aux deux, pensent alors Mauriac père et fils, avant de prendre, très rapidement, la mesure de ce que signifie réellement une politique de collaboration.

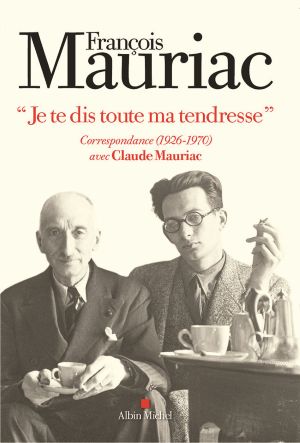

Cette correspondance familiale et les récits qui l’accompagnent montre la force du lien qui unit les parents et leurs quatre enfants. Vous avez d’ailleurs choisi cette phrase (qui s’adresse à Claude) : « Je te dis toute ma tendresse » pour intituler le recueil...

P.B. : C’est à mes yeux le cœur de cette correspondance et ce qui lui donne sa principale charge humaine et émotionnelle. « Je te dis toute ma tendresse et suis ton vieux papa » : c’est sur ses mots que se termine la lettre de François du 1er juin 1929 ; elle s’ouvrait sur « Mon Claude chéri ». La dernière lettre de Claude, le 27 juillet 1970, s’ouvre sur « Papa chéri » et se termine par « je vous embrasse avec toute ma tendresse ». Certes, il y a, dans leurs échanges, de la pudeur, de la réserve, de la retenue, mais ils osent aborder tous les sujets, les plus intimes, les plus délicats, et ne dissimulent jamais l’amour profond qu’ils ressentent l’un pour l’autre. Il en va de même pour celle dont nous n’avons pas encore parlé mais qui tient, dans cette correspondance, la place qui lui revient, Madame Jeanne Mauriac. Une part importante des lettres de Claude étant adressées à ses parents et non à François seul, j’ai intégré les lettres conservées qu’il a écrites à sa mère, qui y ont d’autant plus leur place que celle-ci transmet à son époux le courrier de leur fils, et ce dernier le sait. Et logiquement je leur ai associé les lettres de Madame Mauriac à Claude. La même « tendresse », le même amour s’y retrouvent, et l’on pourrait élargir la même remarque aux autres membres de la famille, les deux filles, Claire et Luce, et le fils cadet, Jean, même si, on le sent à plusieurs reprises, mais ce n’est pas une découverte, les relations entre les deux frères sont plus souvent tendues qu’apaisées. Le temps passant, on peut mesurer, au fil des lettres, la place que vont tenir dans la vie de Jeanne et François Mauriac, leurs petits-enfants. À travers cette correspondance, c’est donc un roman familial plus large qui se dessine, et il est frappé au sceau d’un amour profond et d’une permanente préoccupation des êtres aimés. Les nombreuses photos, toutes empruntées aux albums de famille, qui sont reproduites dans le volume en sont un émouvant témoignage.

L’ensemble convoque également de nombreuses personnalités du monde littéraire, artistique et politique...

P.B.: Par bien des aspects, la famille Mauriac traverse un demi-siècle d’Histoire de France comme l’ont traversé toutes les familles françaises, dont elle partage les joies et les deuils. Mais ce n’est pas une famille comme les autres. François est un personnage public, une figure éminente de la vie littéraire et intellectuelle de son temps, Académicien, Prix Nobel… On croise chez les Mauriac Georges Duhamel, André Gide, André Maurois. Claude grandit dans la familiarité de tous ces éminents écrivains et noue très jeune des relations personnelles avec eux. Dès 1937, il rapproche son père et André Gide qui sera, en 1939, leur hôte à Malagar. Il devient un proche de Cocteau, l’ami de jeunesse de François, et lui consacre un essai. Son journal personnel qui fournira la matière des dix volumes du Temps Immobile (Grasset), est une chronique passionnante de ce Tout-Paris littéraire qui fournit également la matière de nombreuses lettres ici publiées. Mais la vie politique y tient également une grande place. En août 1944, Claude entre au service du général de Gaulle dont il dirige le secrétariat. Il poursuivra ses fonctions après la démission du général en 1946.

Il est donc une des sources privilégiées d’information que son père, chroniqueur vedette du Figaro, n’hésite pas à interroger. Au même titre que la vie littéraire, la vie politique, nationale et internationale, est effectivement très présente dans leurs lettres. Mais je voudrais également signaler les échanges passionnants, d’une grande profondeur, qu’ils ont à propos de la foi et de la religion.

Dans les lettres des années 1950 et 60, il est fréquemment question des romans de Claude Mauriac. Quelques mots sur l'élaboration de son œuvre qui s’inscrit dans la mouvance de ses contemporains Nouveaux Romanciers ?

P.B.: On peut être surpris de découvrir très tôt dans leur correspondance, dès la fin des années trente, alors que Claude n’a qu’une vingtaine d’années, combien son père attend de lui qu’il devienne « un des guides de sa génération » et l’auteur de livres que lui-même, François Mauriac « aurait pu écrire », selon ses propres mots. Il va même, et l’on en reproduit le brouillon, écrire le début d’un roman en engageant son fils à écrire la suite ! Car c’est un roman qu’il attend de son fils. Il suit, avec beaucoup d’attention, les premiers essais que Claude consacre à des auteurs contemporains, Marcel Jouhandeau, André Malraux, Jean Cocteau, mais attend de lui un « vrai livre » c’est-à-dire, pour lui, un roman. Mais lorsqu’en 1957 Claude publie, chez Albin Michel, son premier roman, Toutes les femmes sont fatales, il lui écrit une lettre très sévère qui se termine sur ces mots sans appel : « Je ne te parlerai plus de ce livre fatal », le jugeant profondément « impur » parce qu’il évoque sans détours la vie sexuelle de son héros. On mesure donc à quel point, ils appartiennent à deux époques différentes, y compris pour ce qui concerne l’esthétique du roman. Claude, et les autres romans qu’il va publier les années suivantes le confirment, est proche de la génération du Nouveau Roman, mouvement auquel il va consacrer des articles et un essai. Il entretient d’ailleurs une amitié très complice avec Nathalie Sarraute dont il admire l’œuvre.

***

FloriLettres 142 François Mauriac, Correspondance intime

Philippe Baudorre – Mauriac en ligne

FloriLettres n°221 sur Le Nouveau Roman, Correspondance d’un septuor 1946-1999